こんちゃっす!

今回も滋賀観光へ行ったときの写真を載せていきます!

今回はワシの最初の居城、長浜城の写真を載せていくんだがね!

織田信長が小谷城の浅井長政を攻めた時の功績で羽柴秀吉が今浜という領地を得て、のちに信長から「長」の文字を拝借して長浜と改名した。その後築城を開始。

本能寺の変後に明智勢に占領されるが後に奪還。しかし1986年に起きた天正地震で崩壊。

現在の天守は1983年に豊公園に建てられた復興天守で長浜城歴史博物館という。

彦根城の天秤櫓は長浜城の物が移築されたと言われておる!

【住所】 滋賀県長浜市公園町10-10

【アクセス】 <電車>JR長浜駅から徒歩7分

<自動車>北陸自動車道 長浜ICから15分

【開館時間】 9:00~17:00(最終入館は16:30)

【休館日】 年によってバラバラなのでHPをご確認ください

【入館料】 大人410円 小・中学生200円 団体大人330円 団体小人160円

【電話番号】 0749-634611

【駐車場】 3時間無料駐車場あり

【公式サイト】

長浜城は豊国園という公園内にあります。公園内にはテニスコートもあり復興天守を見ながらテニスができちゃいます。

長浜城址の石碑。長濱とも書きます。

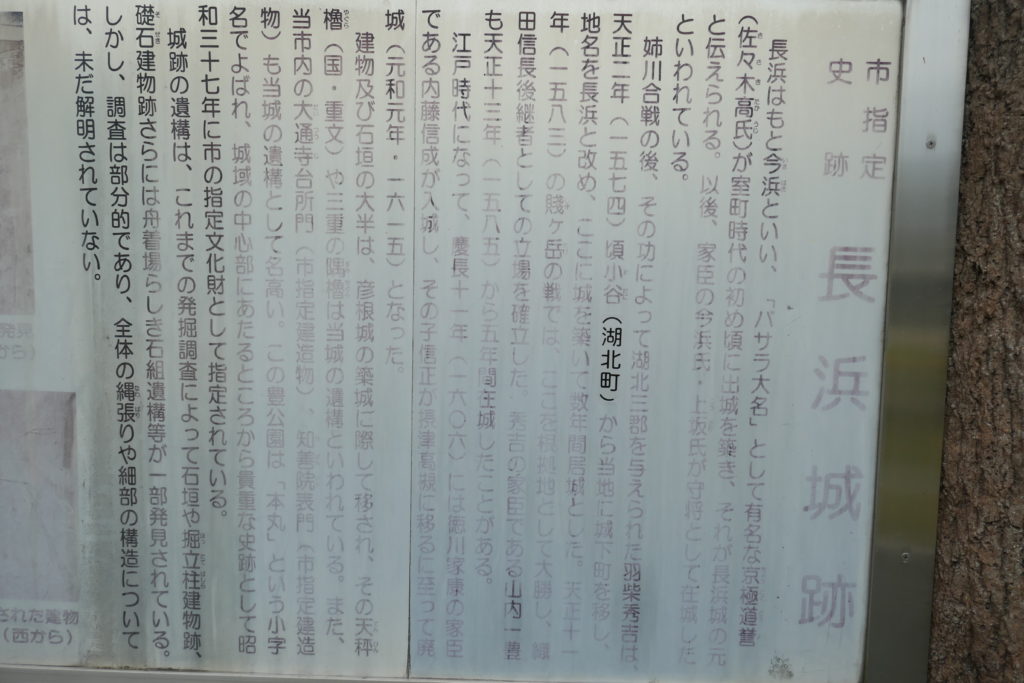

長浜城跡の説明書きがありますが、かなりボロボロでした。

全部書き写します!

長浜はもとい今浜といい、「バサラ大名」として有名な京極道誉(佐々木高氏)が室町時代の初め頃に出城を築き、それが長浜城の元と伝えられる。以後、家臣の今浜氏・上坂氏が守将として在城したといわれている。

姉川合戦の後、その功によって湖北三郡を与えられた羽柴秀吉は、天正二年(一五七八)頃小谷(湖北町)から当地に城下町を移し、地名を長浜と改め、ここに城を築いて数年間居城とした。天正十一年(一五八三)の賤ヶ岳の戦いでは、ここを根拠地として大勝し、織田信長後継者としての立場を確立した。秀吉の家臣である山内一豊も天正十三年(一五八五)から五年間在城したことがある。

江戸時代になって、慶長十一年(一六〇六)には徳川家康の家臣である内藤信成が入城し、その子信正が摂津高槻にに移るに至って廃城(元和元年・一六一五)となった。

建物及び石垣の大半は、彦根城の築城に際して移され、その天秤櫓(国・重文)や三重の隅櫓は当城の遺構といわれている。また、当市内の大通寺台所門(市指定建造物)、知善院表門(市指定建造物)も当城の遺構として名高い。この豊公園は「本丸」という小字名でよばれ。城域の中心部にあたるところから貴重な史跡として昭和三十七年に市の指定文化財として指定されている。

城跡の遺構は、これまでの発掘調査によって石垣や掘立柱建物跡、礎石建物跡さらには舟着場らしき石組遺構等が一部発見されている。しかし、調査は部分的であり、全体の縄張りや細部の構造については、未だ解明されていない。

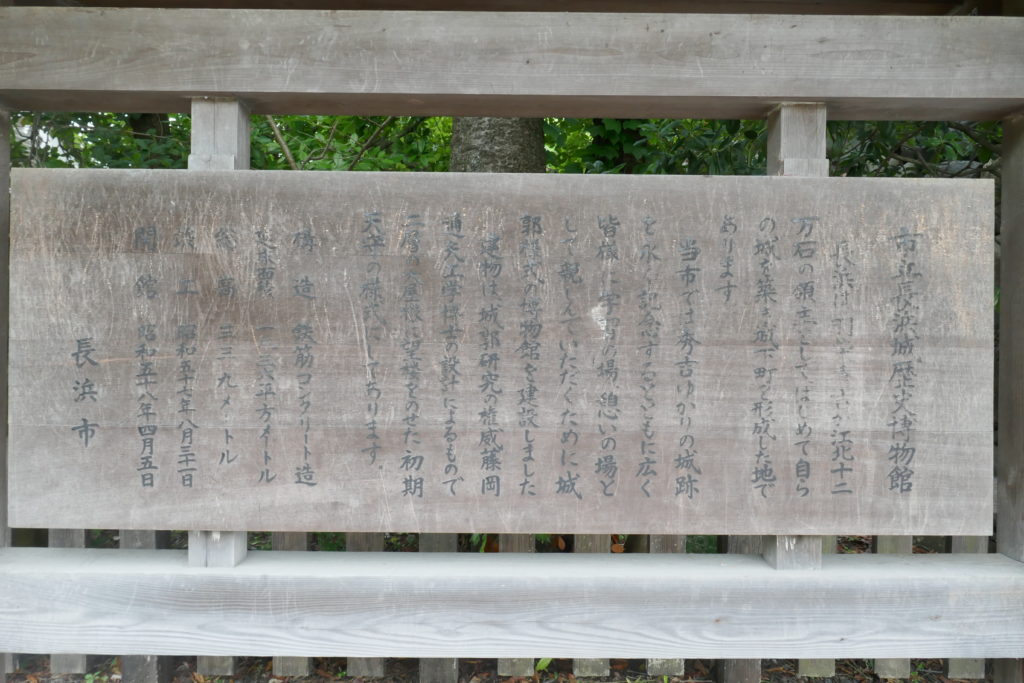

長浜は羽柴秀吉が江北十二万石の領主として、はじめて自らの城を築き城下町を形成した地であります。

当市では秀吉ゆかりの城跡を永く記念するとともに広く皆様に学習の場、憩いの場として親しんでいただくために城郭様式の博物館を建設しました。建物は、城郭研究の権威 藤岡通夫工学博士の設計によるもので二層の大屋根に望楼をのせた初期天守の様式にしてあります。

では復興天守(長浜城歴史博物館)内に入りたいと思います!

館内は残念ながら撮影禁止でした。

撮影可能の場所はグーグルマップのストリートビューから見れるのでぜひ!

北側。中央の若干左に見える山は山本山でその少し右側あたりが賤ヶ岳になります。

このあたりです。

北東の方角には虎御前山(中央左の丸っこい山)や小谷山(虎御前山の右にある山)が見えます。

東。姉川の合戦場や関ヶ原の方角になります。

南側。白い建物の奥に佐和山があります。

上の写真の右側を拡大した写真。中央にある建物が彦根城、その少し左が佐和山です。

なんとか肉眼でも見えると思います(;^ω^)

西。琵琶湖があります。琵琶湖の奥に安土城址があるのですが曇りだったので全く見えませんでした。

なんとか安土山が見えすかね?

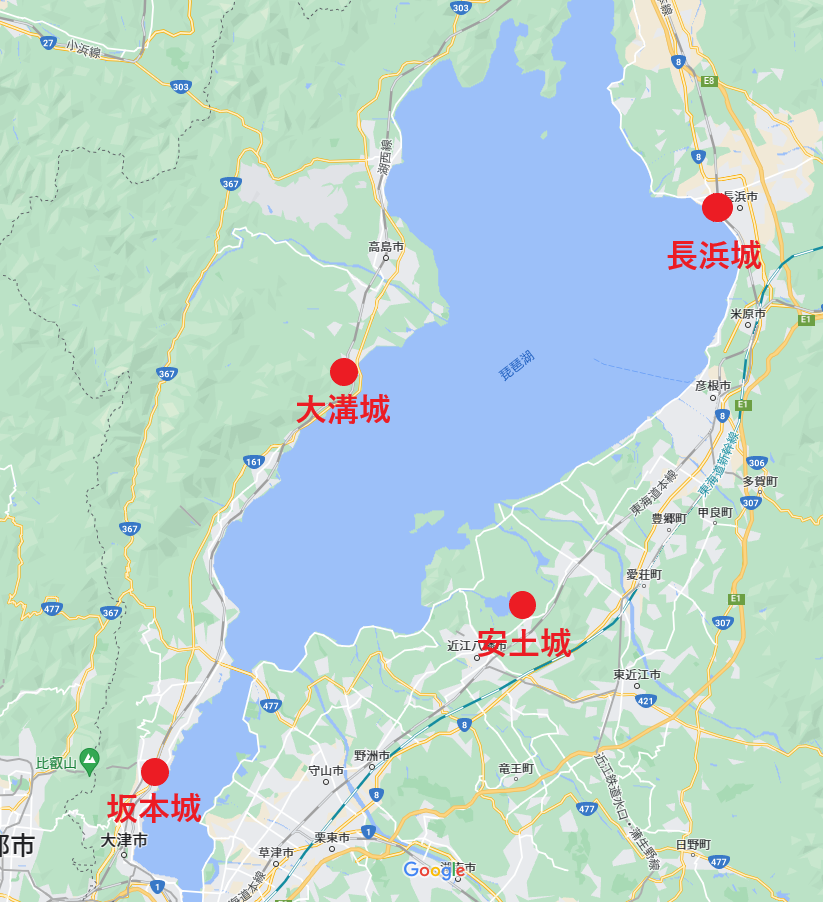

秀吉殿の長浜城と信長様の安土城、私、光秀の坂本城と織田信澄様の大溝城で琵琶湖を囲み、琵琶湖のネットワークを構築したのです。

豊公園には太閤井戸という秀吉が長浜城にいた時代の井戸跡がありますが、渇水時のみ近くに行くことができます。なので代わりに太閤井戸の石碑と琵琶湖に沈む夕焼けの写真を。

続きまして、長浜城の大手門が移築されたと伝わる大通寺へ向かいます!

長浜城歴史博物館から車で5分程度の近い場所にあります。

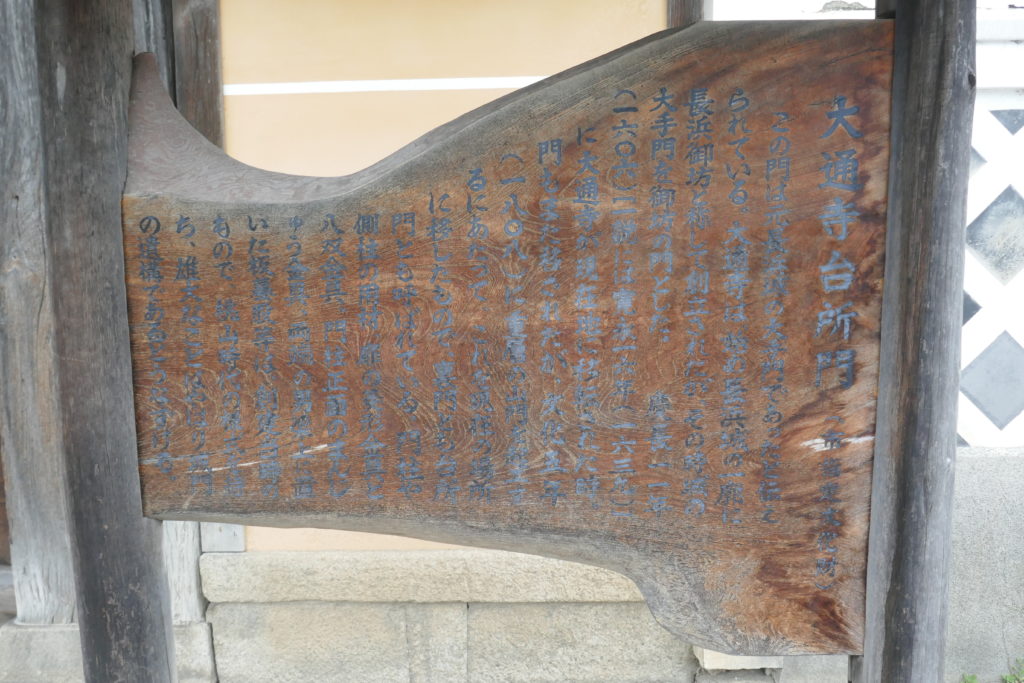

これが長浜城の大手門を移築したと伝わる大通寺の台所門です。

この門は元長浜城大手門であったと伝えられている。大通寺は始め長浜城の一廓に長浜御坊と称して創立されたが、その時城の大手門を御坊の門とした。慶長十一年(一六〇六)[一説には寛永一六年(一六三九)]に大通寺が現在地に移転された時、門もまた移されたが、文化五年(一八〇八)に重層の山門を起工するにあたって、これを現在の場所に移したもので、裏門とも台所門とも呼ばれている。門柱や側柱の用材、扉の菱型金具と八双金具、両端の男梁上に置いた板蟇股等は、創建当時のもので、桃山時代の様式を持ち、雄大なことはやはり城門の遺構であるとうなずける。

かなり古い木材が使われているのがわかります。

大通寺をもっと隅々まで見たかったのですが時間に限りがあったので、とりあえず門だけ見ました。

っという感じで今回は以上です!まだまだ滋賀観光続きます!

次回の更新もお楽しみに!

コメント