こんちゃっす!

今回は織田信長が最初に築いた城であり、小牧・長久手の戦いの時には徳川家康の陣城となった小牧山城へ行きました!

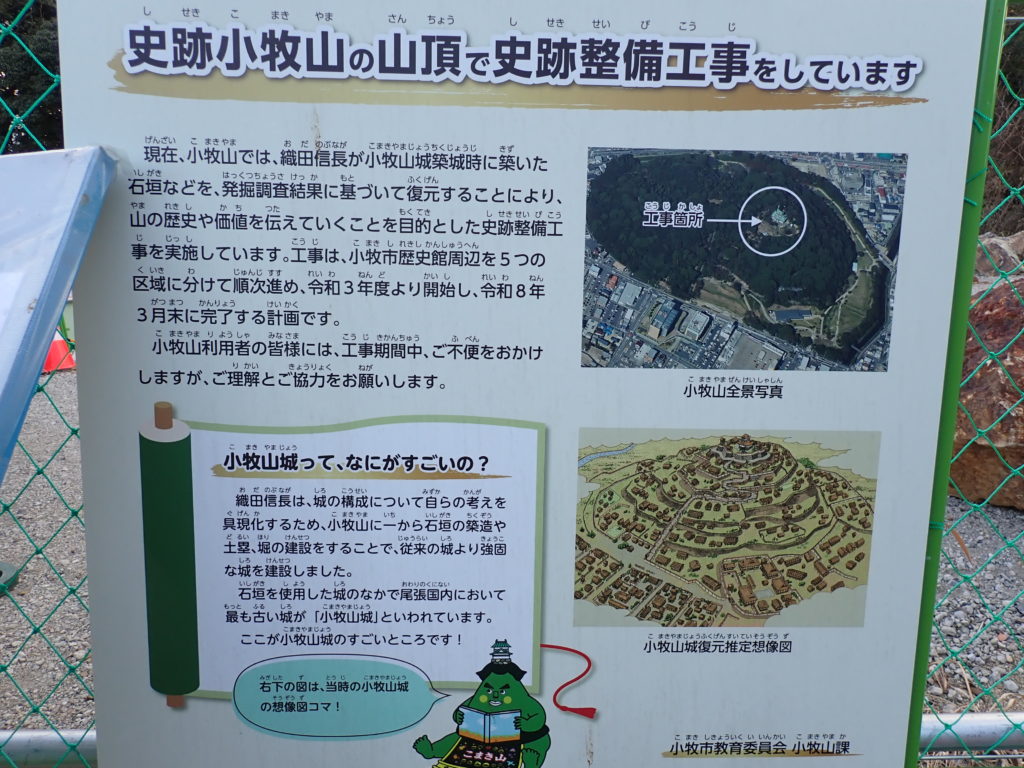

小牧山城は2023年の3月末まで復元工事がされており、復元前を前半・復元後を後半として前後2回に分けて紹介していこうと思います!

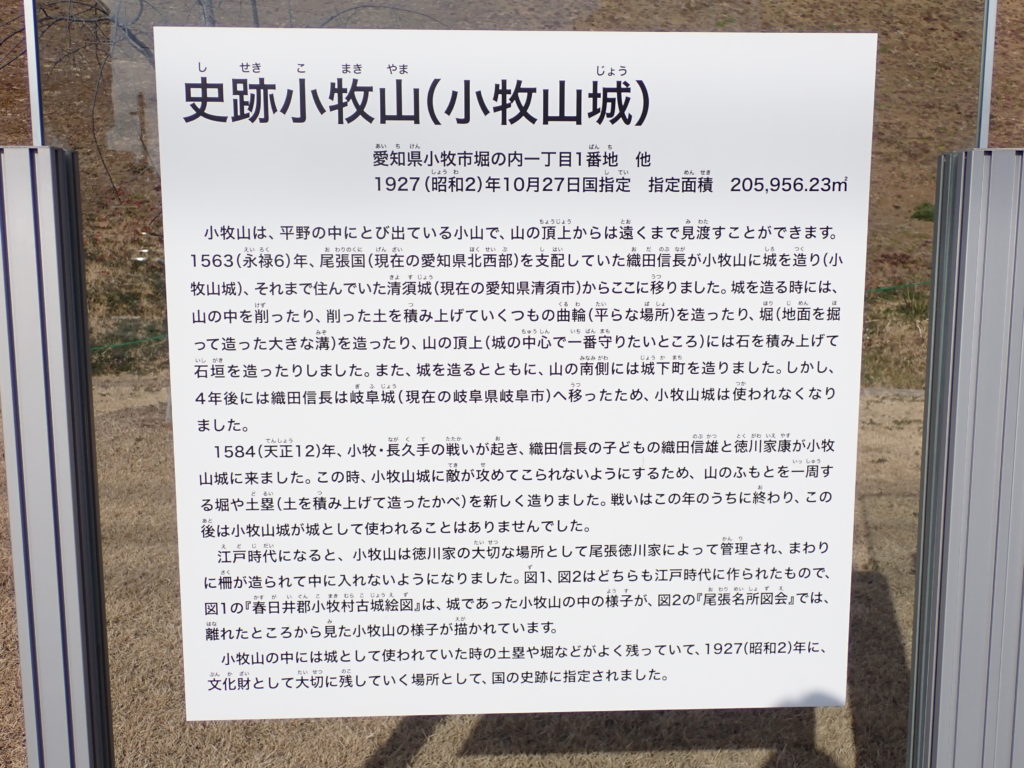

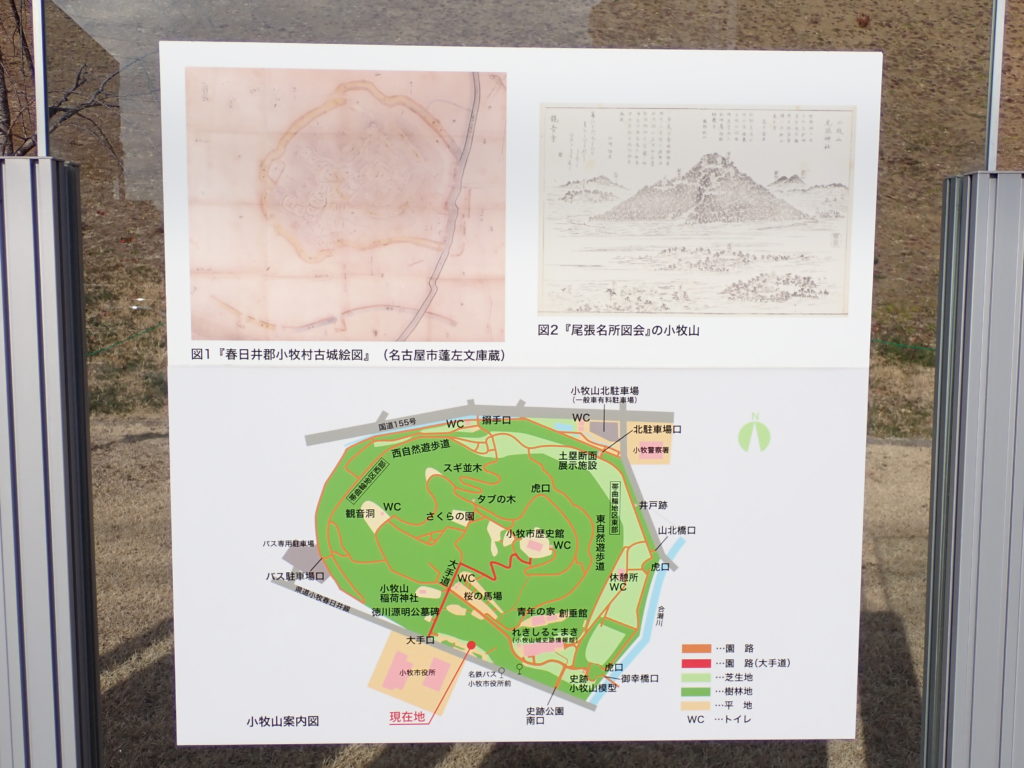

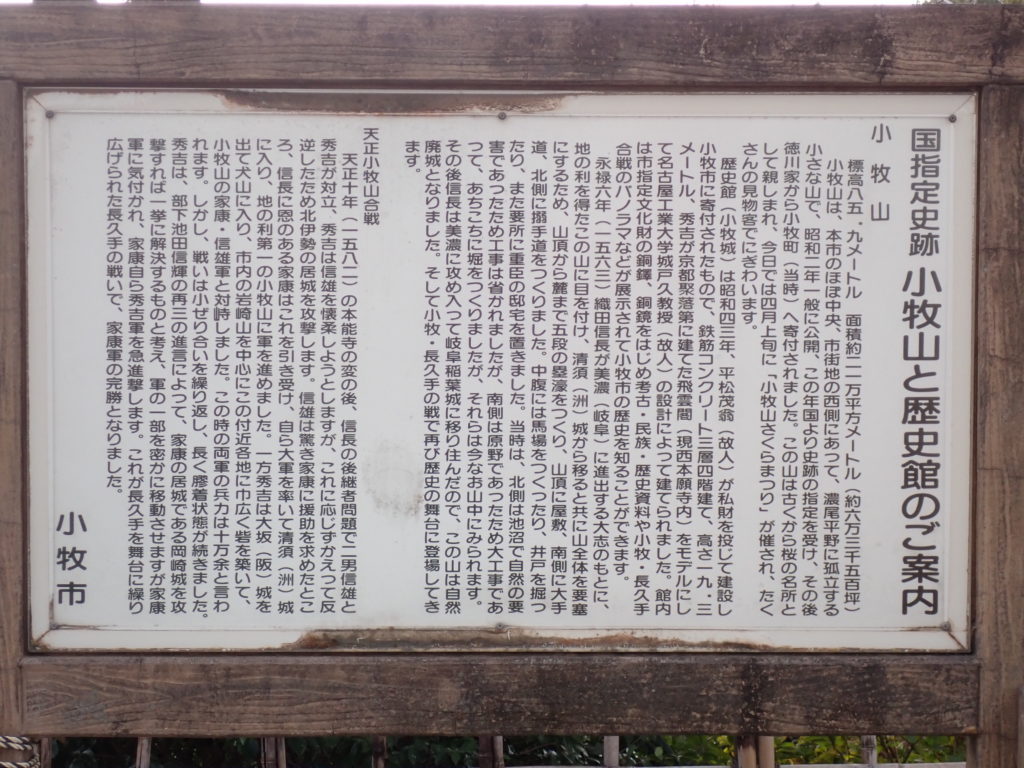

永禄6年(1563年)織田信長が、美濃の斎藤龍興に対抗するために標高86mの小牧山に信長が初めて築城した城。日本で最初期に石垣が使用された城のひとつとも言われています。

約4年後に信長が岐阜城に移ったため廃城となるが天正12年(1584年)に羽柴秀吉と織田信雄・徳川家康の連合軍の戦い、小牧・長久手の戦いが勃発すると徳川家康が小牧山に目を付け大改修を行い、本陣を置いた。

その後、徳川家康の勝利の開運陣跡という事で一般の入山は禁止。その為、今も遺構が数多く残っている。

では、史跡 小牧山を散策していきます!

今回は搦手口からスタートしていきます!(地図は史跡小牧山城公式サイトからお借りしています)

ここから南に進めば山頂まで最短距離で行けるのですが、迂回して遺構を見ながら回っていこうと思います!

では進んでいきます!

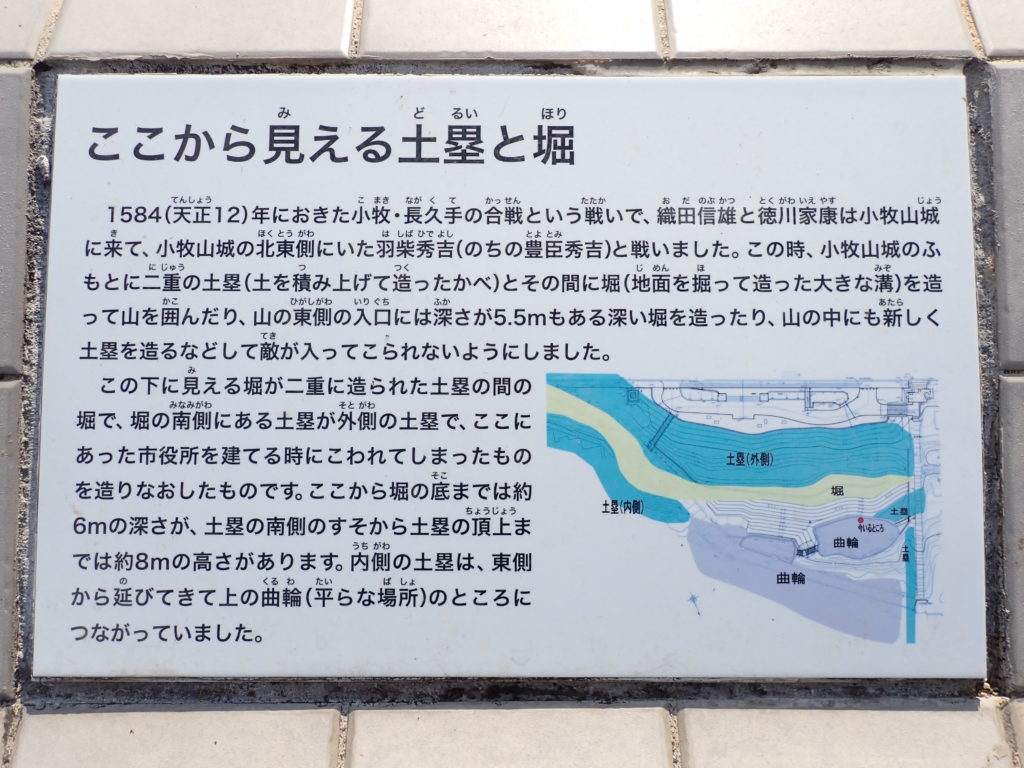

空堀の中を歩けるように道があります。道の右と左に土が盛ってあるのがわかりますか?これが徳川家康が小牧・長久手の戦いの時に築いた二重の空堀になります。

土塁はなかなかの高さがあって迫力があります。

写真がブレてますが、左右に土を盛った土塁があるのが分かります。

堀があるのですが、写真じゃ分かりづらいのが残念です。

分かりやすく線を引きました。2本の線の内側が堀になっています。

一端、道が途切れるので小牧山を出ます。

では大手口前まで移動します。

大手口前まで来ました。

大手口前から見た土塁。高い土塁があるのが分かると思います。小牧・長久手の戦いの際、徳川家康によって張り巡らされました。

2023年2月4日時点。復元工事が行われていました。小牧山城の後半の記事では工事後の写真を載せるので楽しみにしていてください。

重機も見えます。

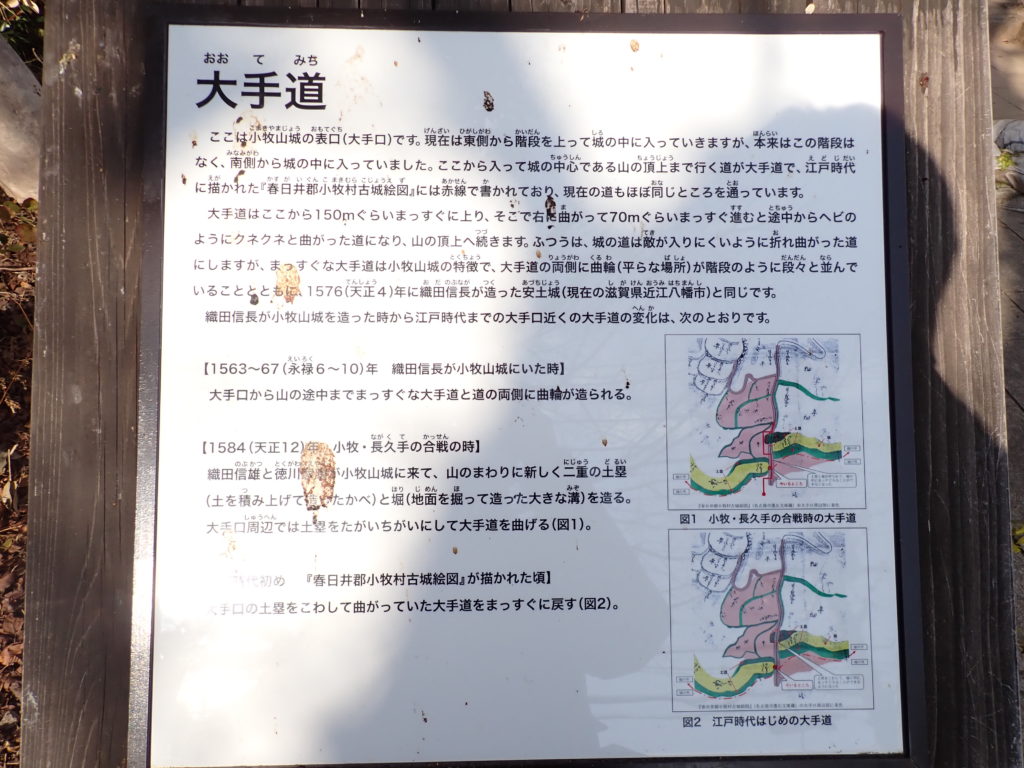

では大手道を登って登城したいと思います!

大手口とは正面玄関へ続く通路みたいな感じだと思ってください。

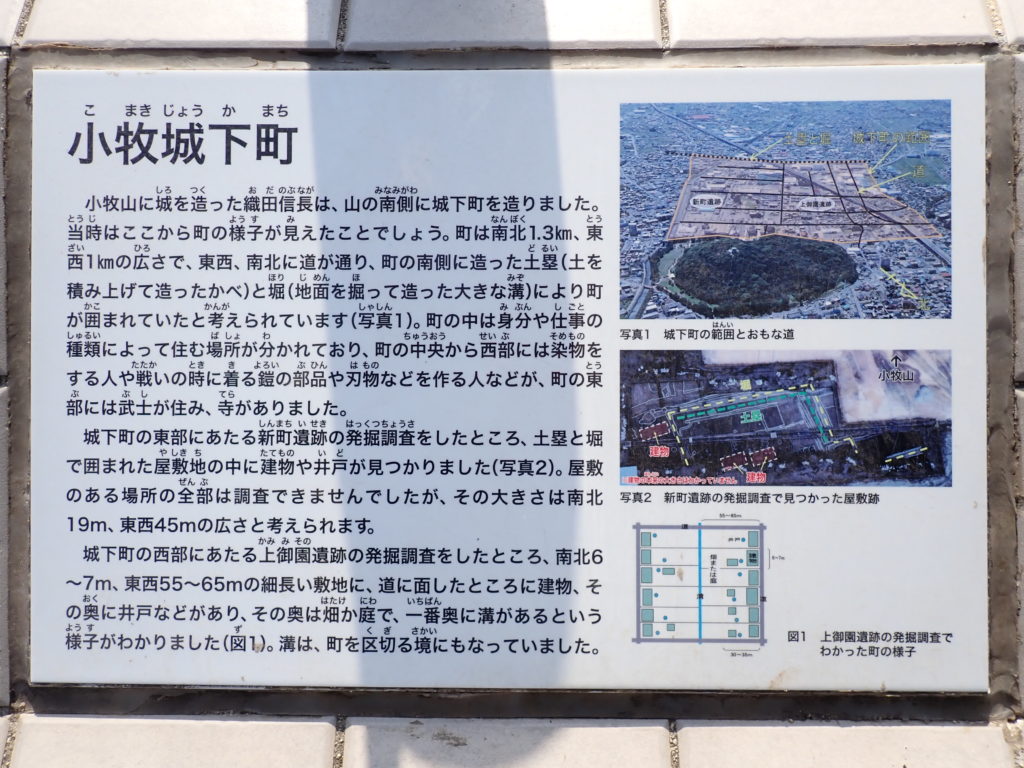

大手道から見た、小牧市役所。市役所から道路に続く一本のラインがわかりますか?これは大手道の名残のラインだそうです。現在の市役所を突っ切るように大手道は続いていました。

この真っ直ぐ伸びた道が大手道。

一般的に真っ直ぐな道は、敵が進みやすいので防御力が低いと言われています。安土城もそうなのですが、織田信長は防御力が低くなっても敢えて大手道を真っ直ぐにするのが好きなのかもしれませんね。

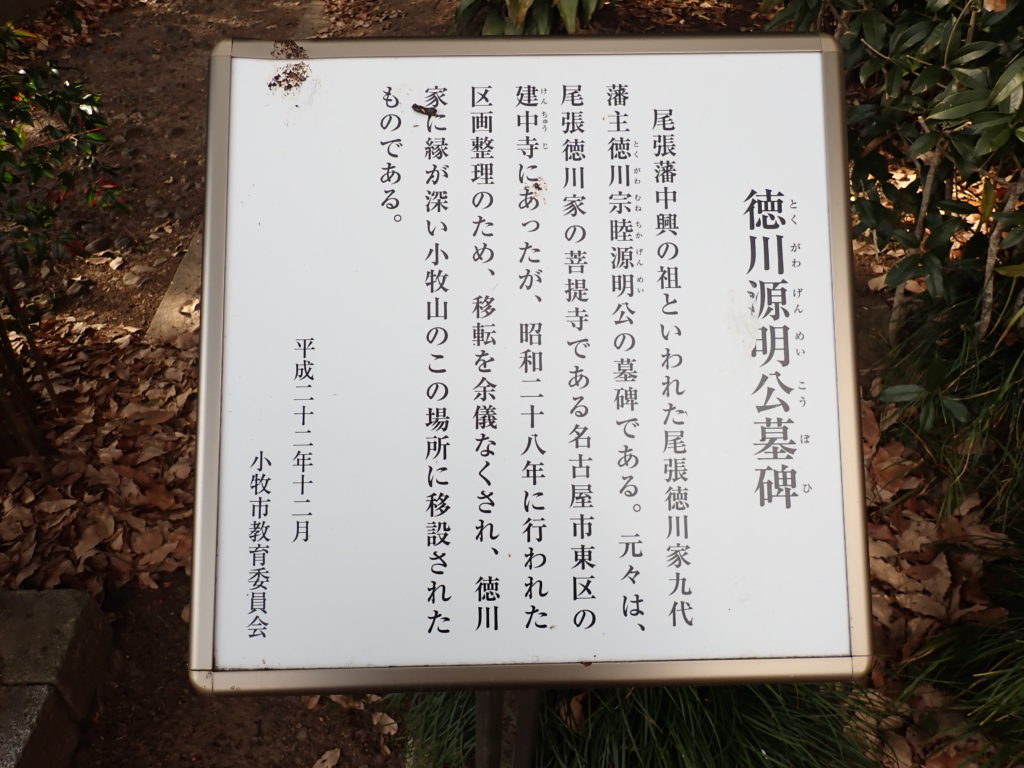

大手道の途中には徳川宗睦の墓碑があります。戦国時代には関係ありませんが、愛知県名古屋市の建中寺から移された墓碑が小牧山にあります。

写真右が土塁。真ん中が堀。そして左も土塁。今立っている平らな場所が曲輪になります。

本当に迫力があるので生で見てほしいですね!

濃尾平野が広がるこの地にポツンとある小牧山。その山からは城下町がよく見えたでしょう。

もしかしたらここから織田信長も城下町を眺めていたかもしれませんね。

続いて桜の馬場に行きます。

織田信長の時代に、馬を繋いでいた場所になります。

現在は公園になっており、遊具も設置してあります。

桜の馬場の名前の通り、春になれば桜が花を咲かせます。小牧山城後半の記事では桜の写真もあります。

では再び大手道へ。

振り返ってみて。かなり長いことはわかります。

これだけ直進できると敵に攻められやすいが、俺は真っ直ぐのほうが好きなんだ。

続いて空堀へ。

V字の空堀がはっきりと残っています。当時はもっと深かったことでしょう。

立派です。

なかなかの深さがあるのですが、写真じゃ分かりづらいですね。

復元工事中の石垣と小牧市歴史館(模擬天守)がチラ見です。

石垣もあります。この石垣は以前からあったと記憶しています。

お城に石垣が備えられるようになった最初期の頃の石垣なので、加工が全くされていない野面積になっています。

2023年2月時点ではまだ工事は続いています。

そして小牧市歴史館。いわゆる模擬天守です。

ちなみにリニューアルオープン後には小牧山歴史館という名前に変更されるぞ。

小牧市歴史館はリニューアルオープンの為の改装を行っているため入れません。

リニューアルオープン後にはここに石垣が復元されます。

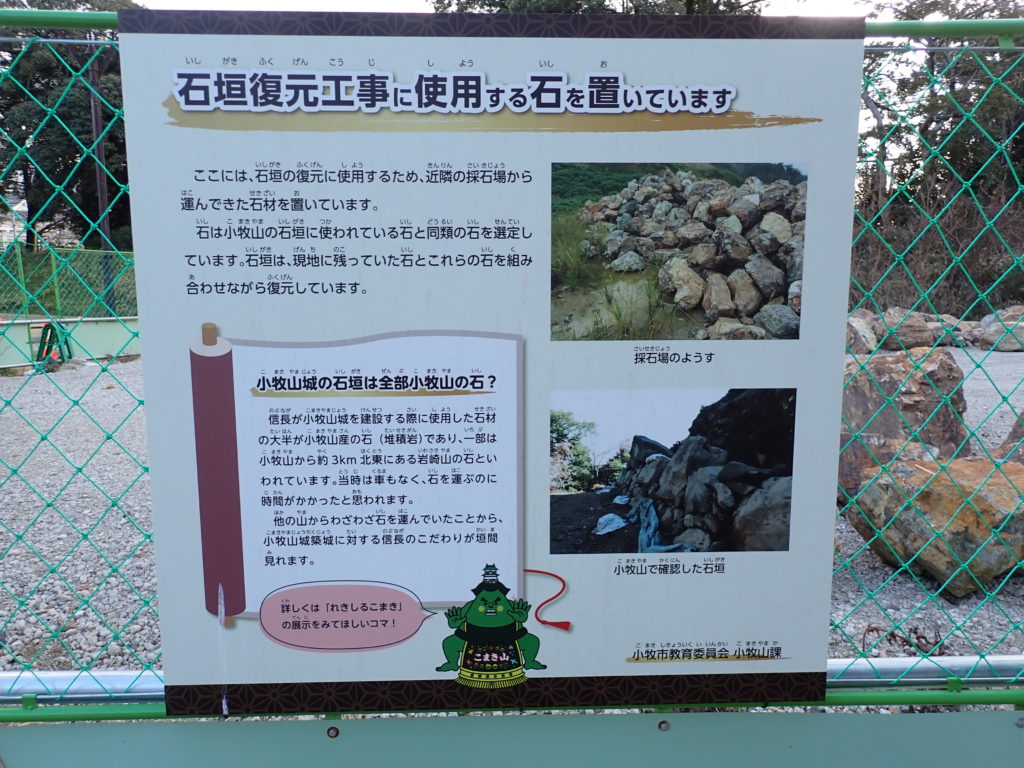

復元工事中の石垣に使用される石が山積みになっていました。工事中の様子を見れるのもなかなかレアですね。

もともとここには徳川義親像があったのですが、リニューアルオープンにあたって館内に移動するので、その姿を拝むことはできませんでした。

ちなみにこんな感じで像が立っていました。

石垣から転落した石が設置してあります。

では少し場所を移動して、れきしるこまきという資料館に来ました。

資料館の中は小牧山城のお城の事や小牧山の歴史について学ぶことができます。

2019年の4月25日にオープンし、まだ新しい事もあって中はめちゃくちゃ綺麗で、プロジェクションマッピングも使われたりしていて全く飽きる事のない資料館になっています。

【住所】 愛知県小牧市堀の内1-2

【開館時間】 9:00~17:00(有料エリアへの最終入館は16:30)

【料金】 一般200円 団体(30人以上)100円 18歳以下 無料

入館料を払えば小牧山歴史館へも入城できます。

【休館日】 第3木曜日(但し祝日の場合は翌平日) 年末年始(12月29日~1月3日)

【電話番号】 0568-48-4646

【史跡 小牧山 れきしるこまき】

ではれきしるこまきを後に、東側を周っていきたいと思います。

工事中の看板。これもなかなかレアかもしれません。

小牧山の東側には帯曲輪があり、現在は公園となっています。ここは織田信長の館があった可能性があるそうです。

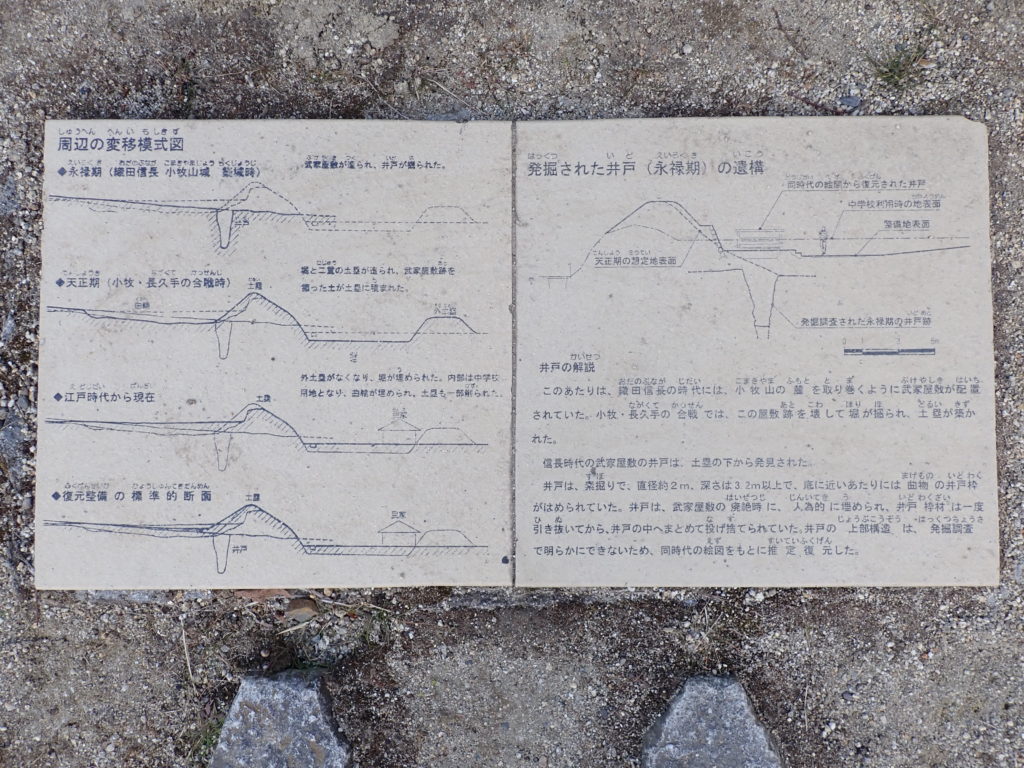

なんとこの帯曲輪は昭和22年(1947年)発掘に発掘調査前にも関わらずに中学校が建設され、その際に遺構を破壊してしまったそうです。その中学校は平成9年(1997)に移転して今はありませんが、遺構が壊されたのは大変ショックです。

曲輪は土塁で囲われており、一部堀になっている場所もあります。

土塁。

堀。かなり浅いですが、れっきとした堀です。

ここに中学校のプールもあったので、びっくりです!

続きまして虎口。いわゆるお城の入り口です。ここは虎口gという名称になっています。戦国時代当時もここに入口がありました。

土塁に1.5m幅の切れ目を作り出入口とした虎口。土塁をL字に屈曲させることで内部を見えにくくしていました。この場所はその名残でしょうかね?

続きまして井戸跡。

武家屋敷があったとされる曲輪の一画に井戸跡があります。徳川家康の時代には土塁と堀で埋め立てられましたが近年に復元されました。

最後にご紹介するのが駐車場近くにある土塁断面展示施設です。

このように土塁を分断するように道が造られています。

いくつかの層に分かれている事がわかります。土塁の断面なんて滅多に見ることができないので、小牧山城に来たら是非見ていただきたいです。

っという感じで小牧山城 前編でした!

後編にもご期待ください!

コメント