こんちゃっす!

今回からは岐阜県垂井町にある羽柴秀吉の軍師、竹中半兵衛など竹中氏の居城菩提山城やその周辺に行った時の写真をアップしていこうと思います!

菩提山城とかいて「ぼだいさんじょう」と読みますが「ぼだいやまじょう」でも間違いではありません。実際、垂井町観光案内所の職員さんは「ぼだいやまじょう」と言っていました!

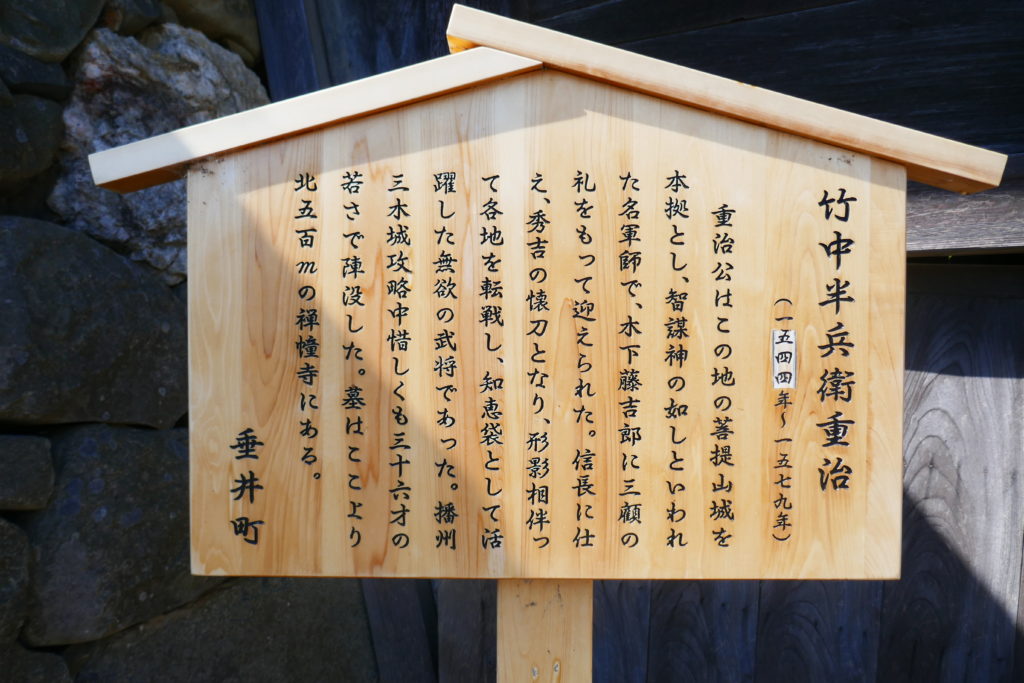

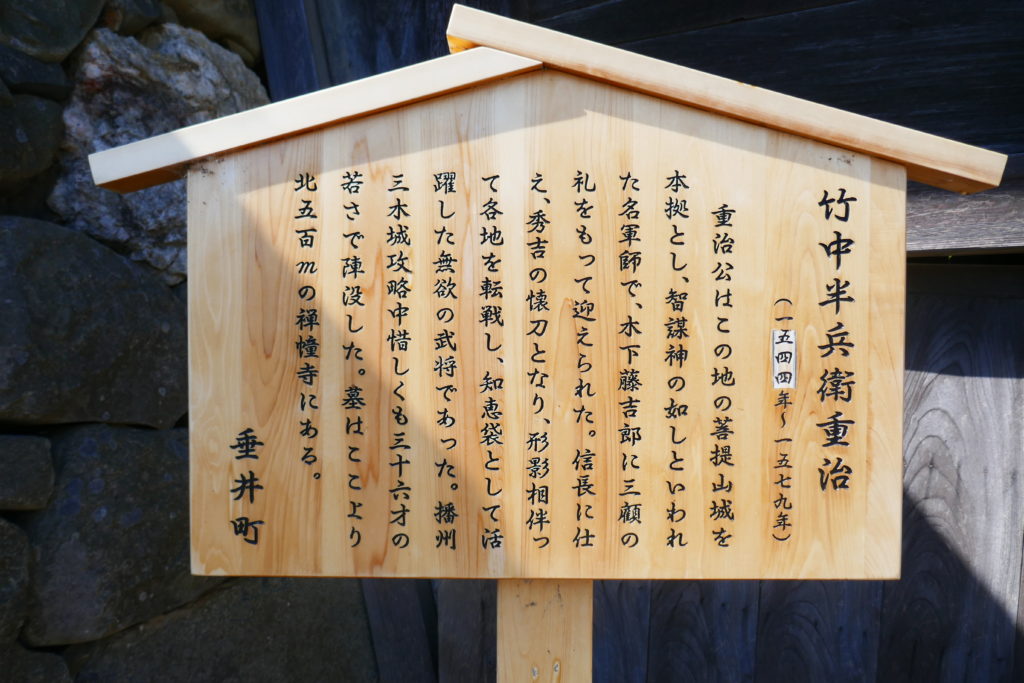

竹中半兵衛という名前が有名だが、これは通称で竹中重治という名前が本来の名前。

美濃の斎藤氏に仕えていた時に西美濃三人衆の安藤守就と共謀して主君、斎藤龍興の居城である稲葉山城を16人または17人で奪取した。その後、斎藤龍興とは和解したものの木下秀吉(後の豊臣秀吉)に勧誘され秀吉の配下となる。

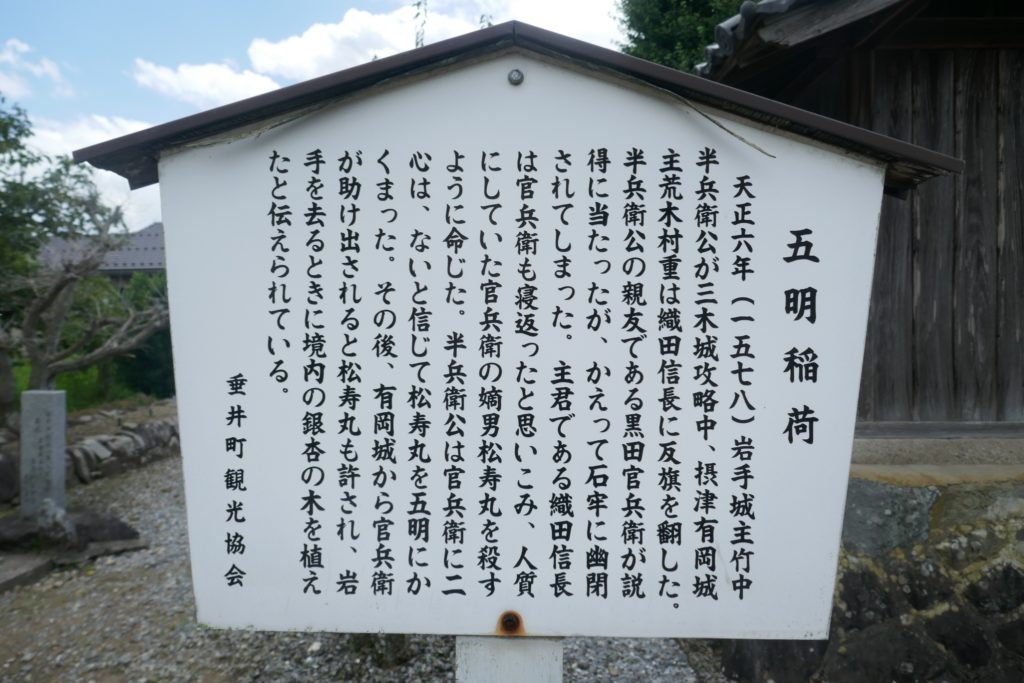

荒木村重が織田信長に背いたときに黒田官兵衛が説得に向かうと荒木村重に囚われてしまうという事件が起きた時、織田信長が黒田官兵衛も裏切ったと思い込み息子の松寿丸(後の黒田長政)を殺せとの命令を下した。竹中半兵衛は羽柴秀吉に松寿丸ではない偽の首を信長に提出させる事で松寿丸の命は救われ、菩提山城近くの神社に匿われた。これをきっかけに竹中家と黒田家の絆はより深まった。

黒田官兵衛と竹中半兵衛は秀吉の軍師として両兵衛や二兵衛と言われ、秀吉の出世に大きく貢献した。

天正7年(1579年)三木合戦中に病死。享年36という若さだった。

半兵衛は信長様ではなく、ワシになら仕えると言ってくれたんじゃ。ありがたい。

菩提山城は遺構がとても良好な状態で残っており、山城をスゴく楽しめるのでオススメです!あと先に行っておきますがかなりの数の写真があります。

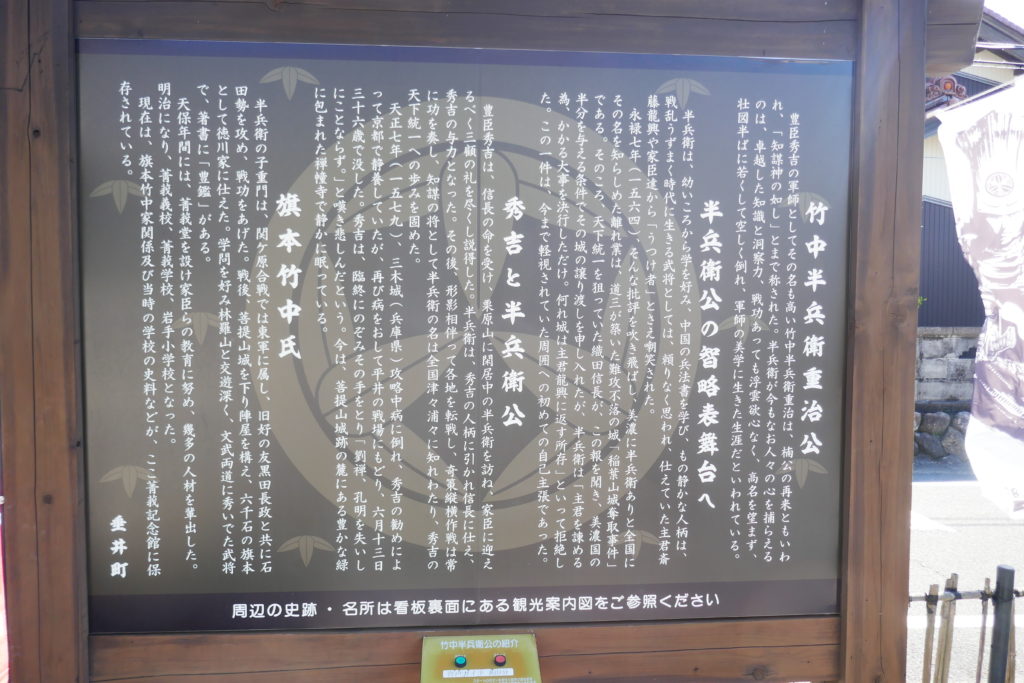

垂井町にはこんな看板が!テンションあがります!

竹中半兵衛の史跡観光用の広い無料駐車場があるのでそこに駐車します。

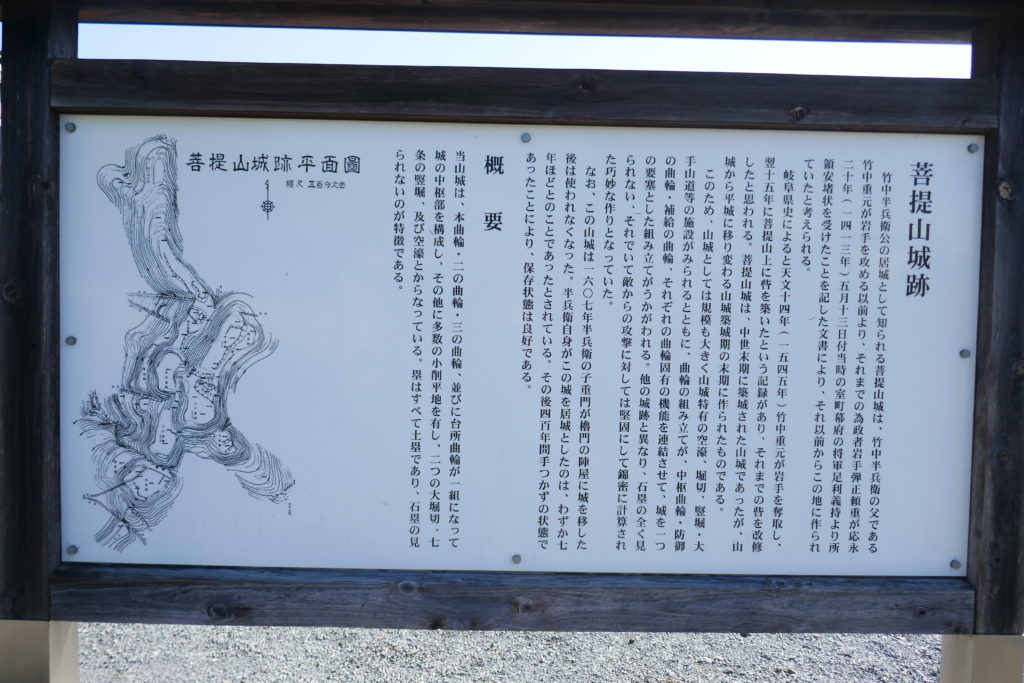

菩提山城の説明書き。

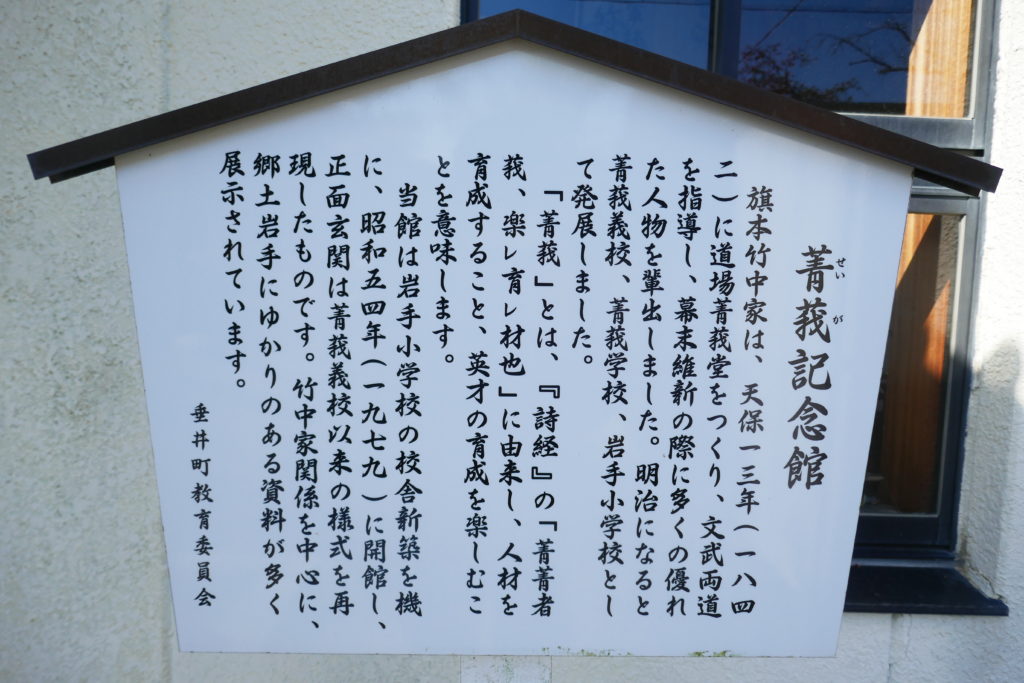

竹中半兵衛の史跡を巡るにあたって、まずは菁莪記念館に訪れました。ここでは竹中氏や菩提山城の事を予習できるので史跡を巡るときには先に来ることをオススメします!

【住所】 岐阜県不破郡垂井町岩手607-2

【開館時間】 9:00~17:00

【休館日】 火曜日

【お問い合わせ】 0584-22-1007

【アクセス】 JR東海道本線 垂井駅から車で約8分(3.8km)

名神高速道路 関ケ原ICから車で約10分(約5.5km)

【駐車場】 先ほど紹介した無料駐車場に停めてください。そこから徒歩すぐです。

【岐阜の旅ガイド 菁莪記念館】

この辺りの地区は「岩手」と書いて「いわで」と読むので間違えないようにしましょう!

岩手地区の観光案内。

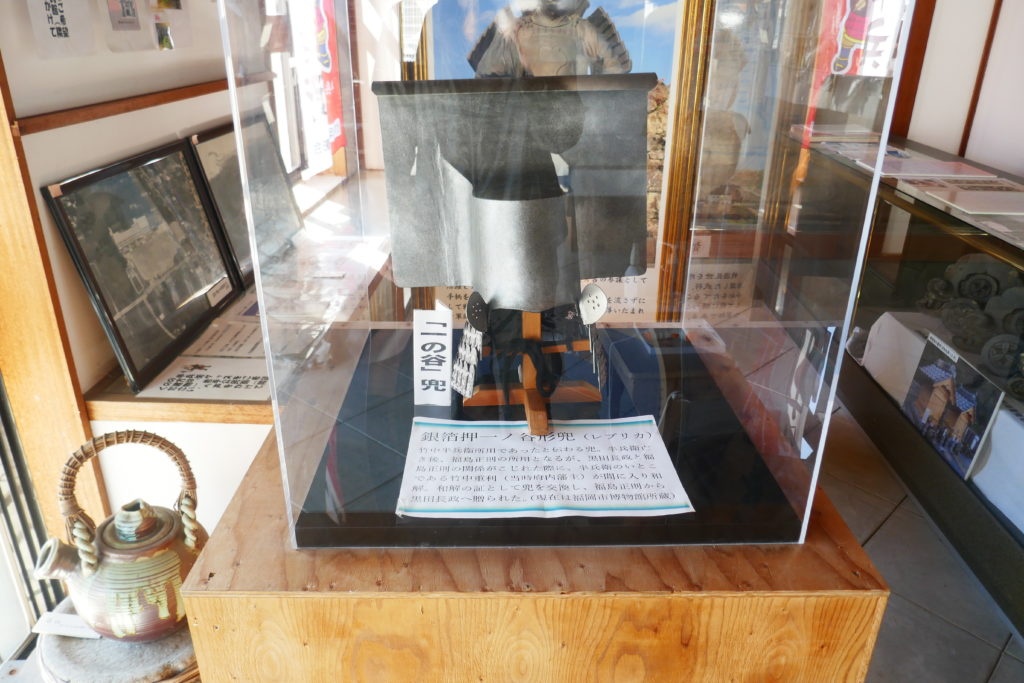

菁莪記念館内は、こんな感じになっています。

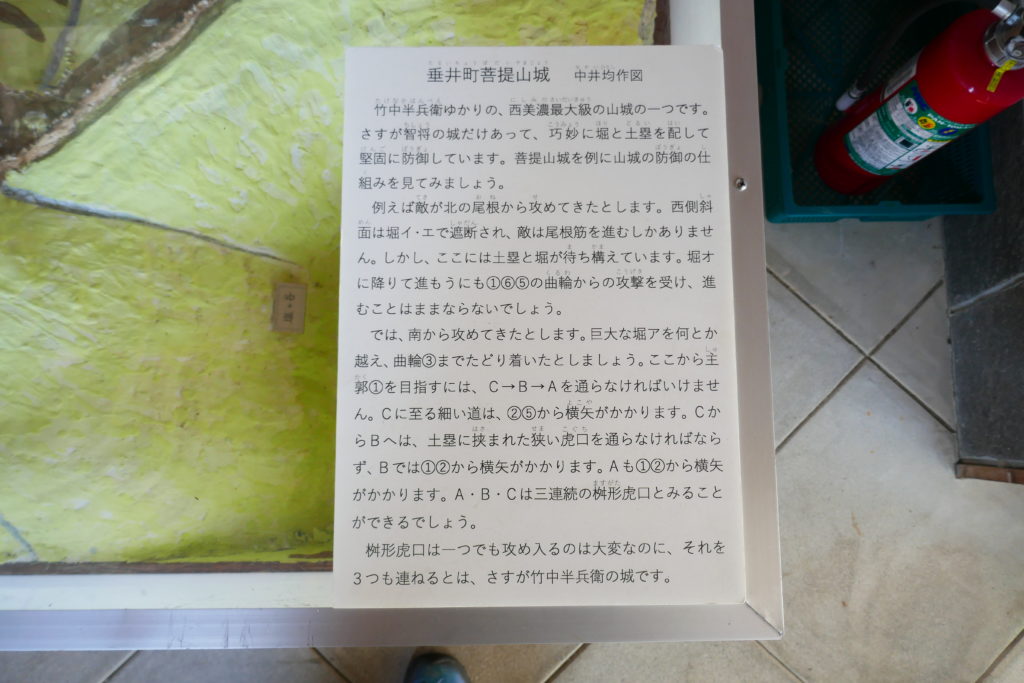

後で向かう菩提山城の復元予想模型です。

銀箔押一ノ谷形兜のレプリカ。

黒田長政所有の兜として有名ですが、もともとは竹中半兵衛の兜でした。竹中半兵衛から福島正則に渡り、その後に福島正則の日本号の槍でのトラブルで不仲となった黒田長政と福島正則の和解の証としてお互いの兜を交換したことで黒田長政の物となりました。

竹中半兵衛と、父の竹中重元の墓の修繕前後の写真。後ほどここにも行きます。

垂井町の古地図。

菁莪記念館は以上になります。では次の場所へ向かいます!

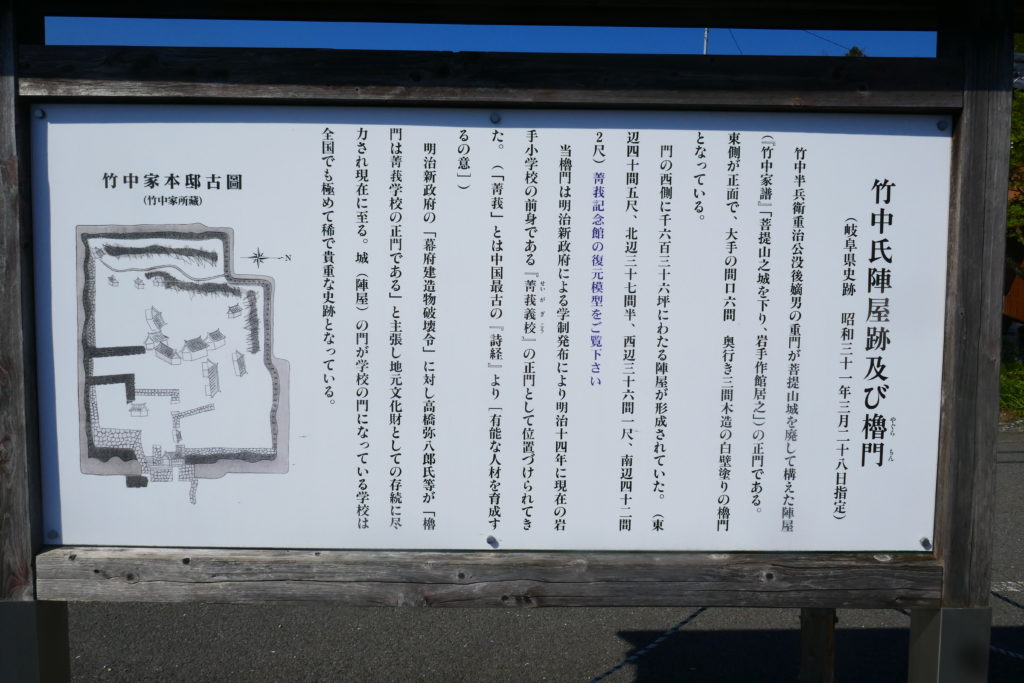

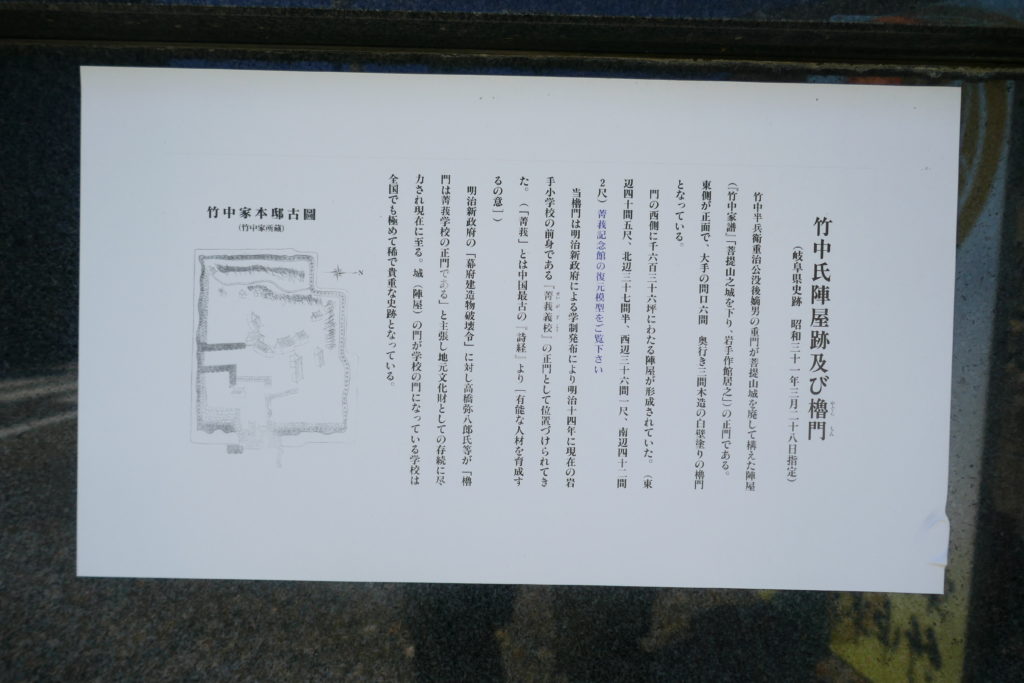

次に向かったのは、菁莪記念館からすぐの竹中氏陣屋跡になります!

竹中氏は堅固な山城である菩提山城を拠点としていましたが、平時は不便なことから竹中重門が菩提山の麓にこの陣屋を築いて拠点にしていました。陣屋という名前ですが石垣や堀などがあり城に近いものとなっています。別名・岩手城。この写真の櫓門は、当時の物が現存しています。

岐阜県の唯一の城郭建造物として県指定の文化財になっています。さらには陣屋で櫓門が残っているのは日本で唯一、この櫓門のみです。

この櫓門は玉城か菩提山城から移築したものとされていますが、詳しい事は分かっていません。

戦後、学校が消失したことで教室が無くなったため、この櫓門の中で授業を行っていたそうです。

櫓門を下から。歴史を感じさせてくれます。

石垣も当時の物が現存しています。

櫓門のすぐ横には竹中半兵衛の像があります。

めちゃくちゃかっこいいですね!

櫓門の隣にある水堀。これも現存する遺構です。

櫓門を越えてすぐ右には竹中稲荷神社があります。

では次の場所へ!

次にやってきたのは五明稲荷神社です。

先述の通り松寿丸が竹中氏によって匿われていたのが、この五明稲荷神社になります。

松寿丸がこの地を去る際に、銀杏の木を植えたと伝えられています。

なんと松寿丸、イチョウの木も植えていったようです。

西側の木は立派ですが

東側の木は弱ってしまったため、やむを得ず切断され、切株になっています。

ここでの竹中重門と黒田長政の出会いが関ケ原の戦いにもつながってくるのす。(後日関ケ原の写真もアップするので、その時に解説します)

では次の場所へ!

次はとある水車に向かいます。

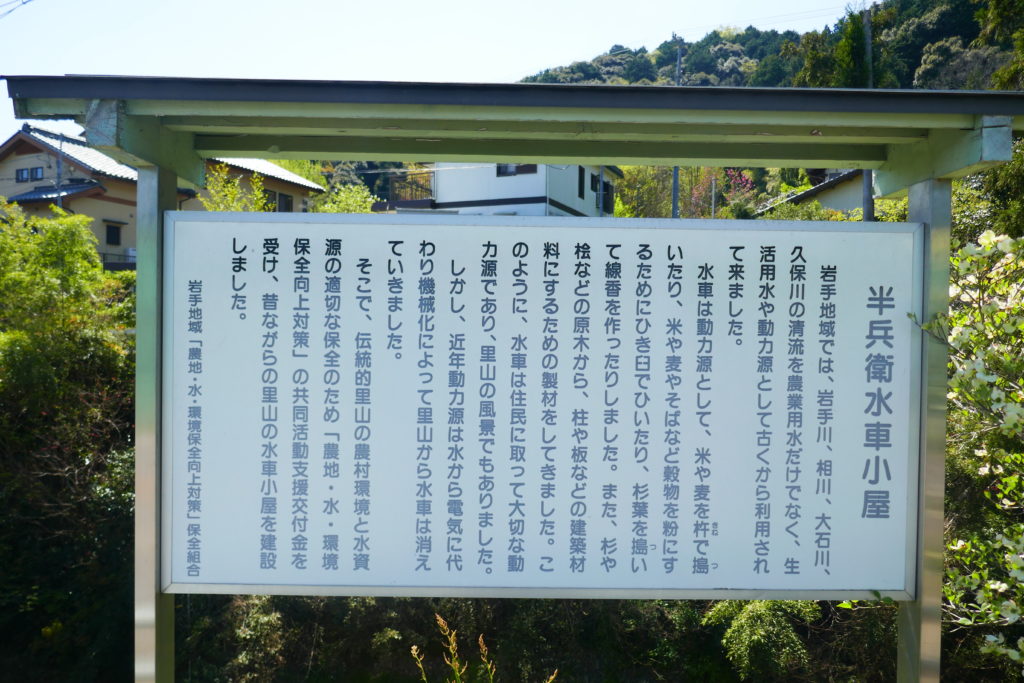

半兵衛水車小屋に到着。

実際のところ、竹中半兵衛と関係ないのですが、この地にあやかって半兵衛水車と名付けられています。

歴史を感じさせる佇まいですが、2009年に建てられたもので割と新しいです。

この時は水がちょろちょろと流れていました。

垂井町の岩手ファームで栽培した”そばの実”をこの半兵衛水車小屋の石臼で製粉して、そばを打っています。出来上がった蕎麦は半兵衛手打ち生そばとして売られているそうです。

ぜひ食べてみたい!!!

では次の場所へ!

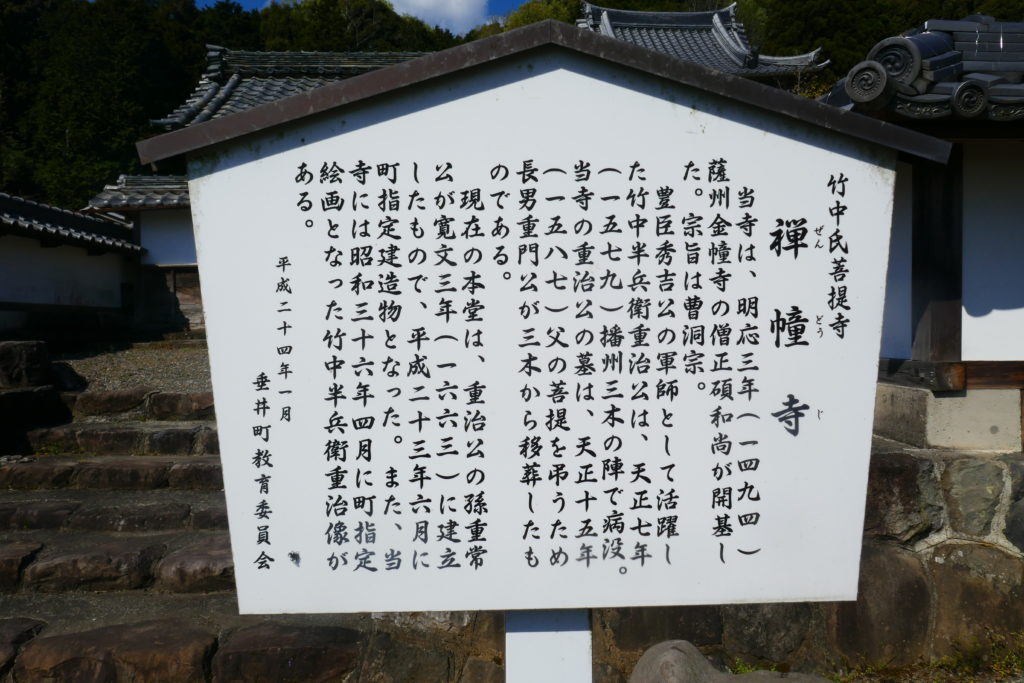

次に訪れたのは竹中半兵衛の菩提寺、禅幢寺です。菩提山城の麓にあるこのお寺は竹中半兵衛のお墓があります。

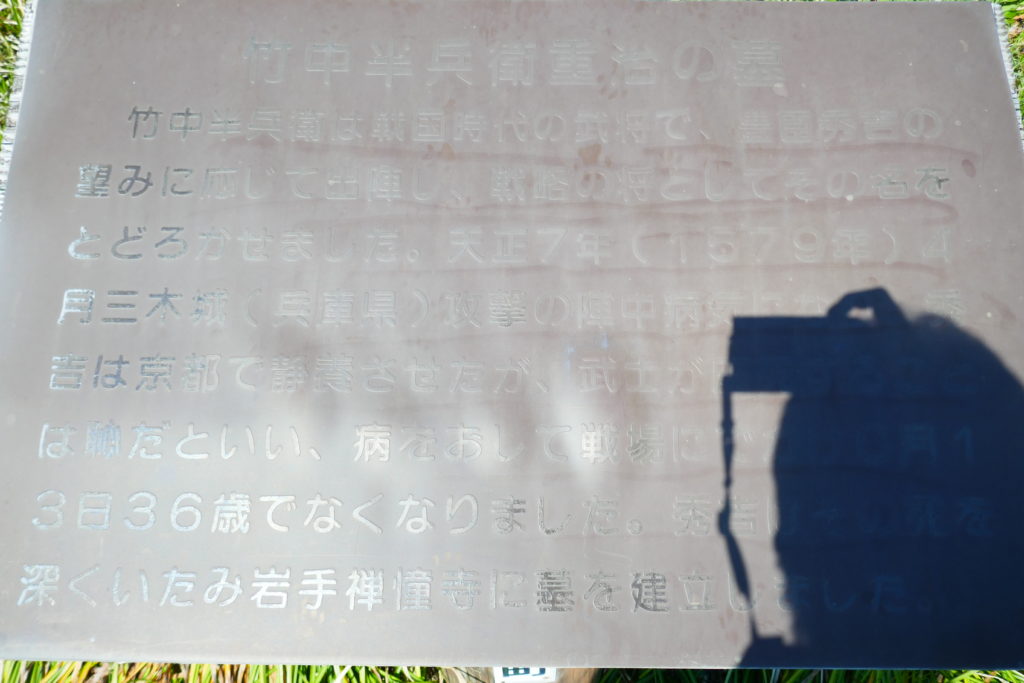

竹中半兵衛重治の墓

竹中半兵衛は戦国時代の武将で、豊臣秀吉の望みに応じて出陣し、戦略の将としてその名をとどろかせました。天正7年(1579年)4月三木城(兵庫県)攻撃の陣中病気になり、秀吉は京都で静養させたが、武士が座死することは恥だといい、病をおして戦場にでかけ6月13日36歳でなくなりました。秀吉はその死を深くいたみ岩手禅幢寺に墓を建立しました。

年季の入った竹中半兵衛菩提所の石碑もあります。

冒頭で紹介した竹中重治像はこのお寺にあるそうです。

本堂。

立派な鐘楼。

本堂の左のほうに行くと竹中半兵衛重治公の墓という案内があります。

さらに案内。ありがたいです。

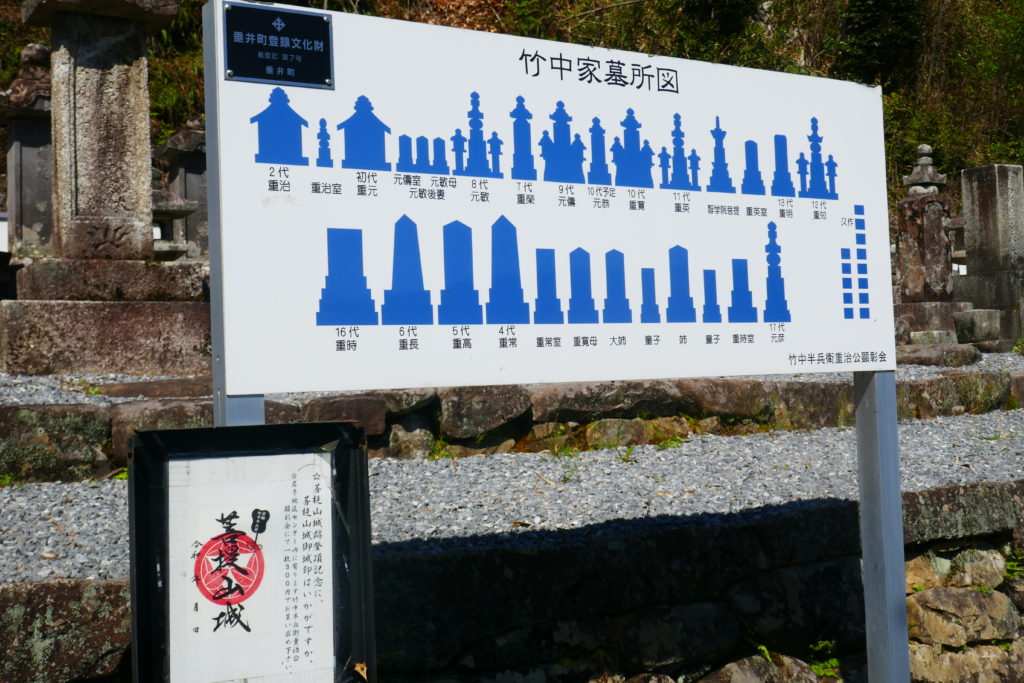

竹中半兵衛以外にも竹中家の歴代当主のお墓もあります。

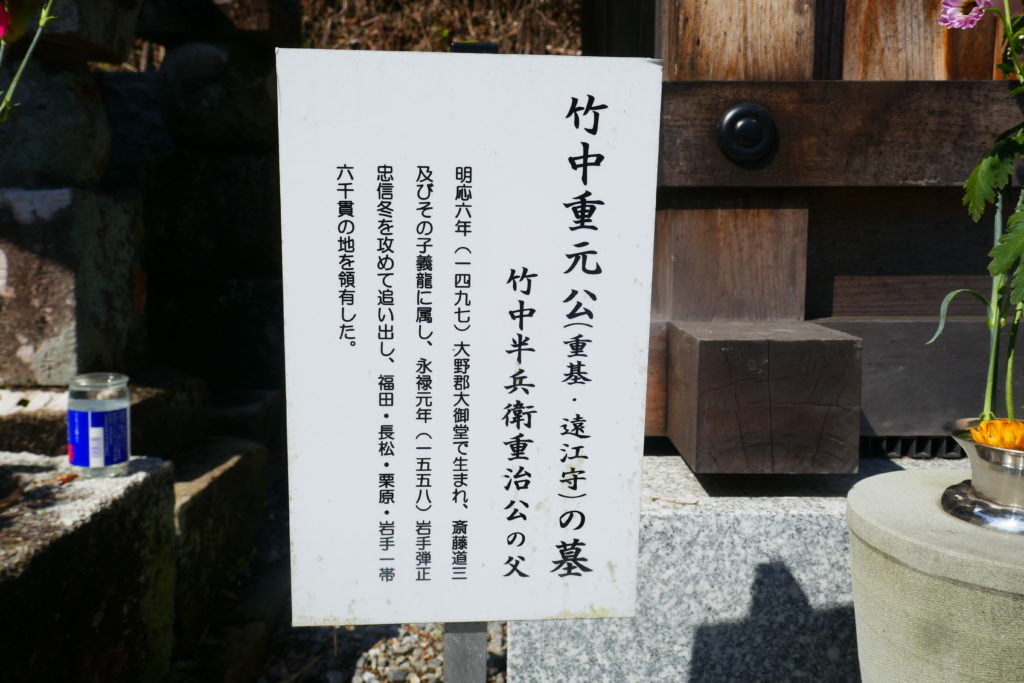

写真の左にある小屋の中に竹中半兵衛のお墓があります。分かりづらいですが、隣には竹中半兵衛の正室、得月院のお墓もあります。そしてその右が竹中半兵衛の父、竹中重元のお墓になります。

ここで合掌をし、菩提山城への安全祈願をしました。

では次回!!竹中半兵衛の城、菩提山城へ…

っという感じで今回は以上です!次回の更新もお楽しみに!!

コメント