こんちゃっす!

今回は2023年2月26日に愛知県長久手市に訪れました!

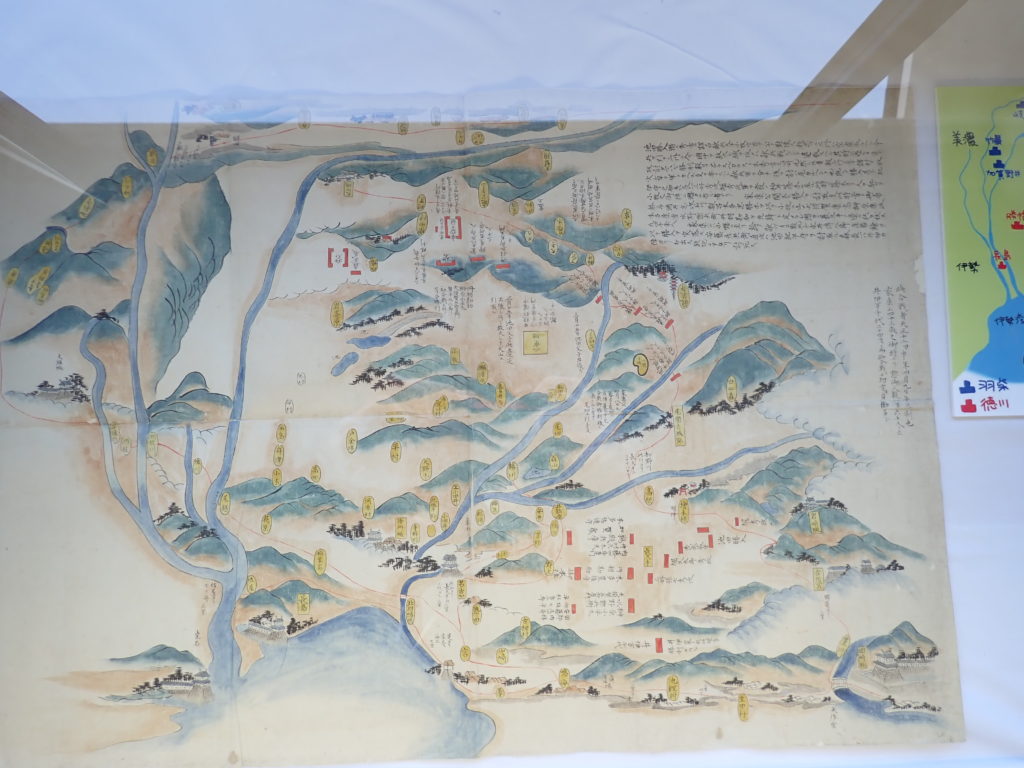

羽柴秀吉と織田信雄・徳川家康連合軍の戦いとなった小牧・長久手の戦い。関ヶ原の戦い以上の天下分け目の戦いと言う人も多いこの合戦。その戦場となった長久手市の古戦場巡りを本気で行いました。

小牧・長久手の戦いの事は岩崎城の記事に書いてあるので見ていただけるとありがたいです。

かなりの数の写真があるので、記事を何回かに分けることをご了承ください。

長久手は昔、長湫と書かれていました。

湫の字は湿地帯という意味があり、戦国時代もこの長久手市周辺は湿地帯だったのです。

始まりはここ、長久手古戦場公園からスタートします。

長久手イオンのすぐ隣にある公園になります。

まずは長久手古戦場公園にある長久手市郷土資料室からスタートです!

【所在地】 愛知県長久手市武蔵塚204番地

【休室日】 月曜日(月曜日が祝日の場合はその次の平日)、12月28日~1月4日

【入場料】 無料

【電話番号】 0561-62-6230

【駐車場】 49台(建物正面12台、公園西側37台)

【アクセス】 <バス>地下鉄”藤が丘“駅から名鉄バス”トヨタ博物館前“行きに乗り

”長久手古戦場駅“下車、徒歩3分

<市営N-バス>中央線、西部線、東部線”長久手古戦場駅”下車、徒歩3分

<リニモ>”長久手古戦場駅”下車、徒歩3分

<車>東名高速道路“名古屋インターチェンジ”から東へ10分ほど

【長久手市公式サイト 長久手市郷土資料室】

郷土資料室は小牧・長久手の戦いを中心に、ジオラマでの合戦の解説や資料が展示されています。

ここで小牧・長久手の戦いの事を勉強してから史跡を巡る事をオススメします!

では続いて長久手古戦場公園を散策します。

ここは小牧・長久手の戦いで三河中入り(三河への奇襲作戦)の実行部隊である羽柴軍の池田恒興・森長可と、織田・徳川連合軍の徳川家康・井伊直政・織田信雄との決戦地になります。

この戦いで羽柴軍は大敗をし、多くの戦死者を出します。その戦死地の石碑が公園内にあります。

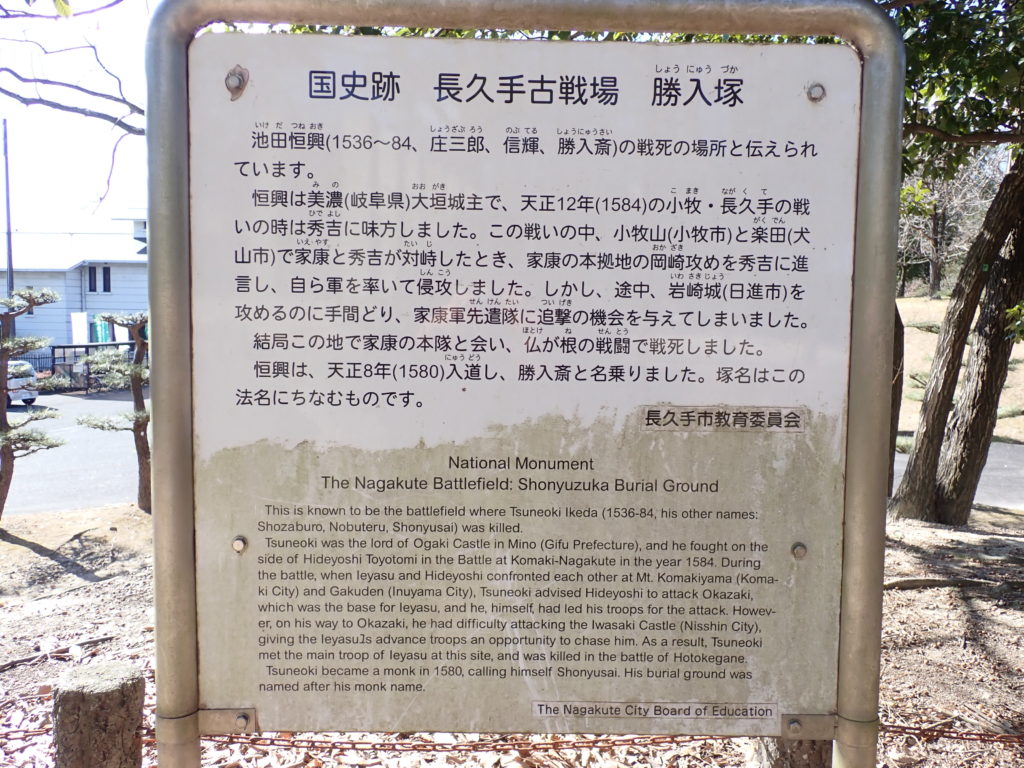

まずは、池田恒興の戦死地の石碑である、勝入塚です。この地で長井直勝に打ち取られました。

池田恒興は剃髪して勝入と号したため勝入塚となっておるのじゃ

隣には池田勝入信輝戦死場と書かれた石碑。

池田恒興の事を池田信輝と記されている資料もあるからだがね!

勝入池田公戦死処。けっこう大きくて立派な石碑です。

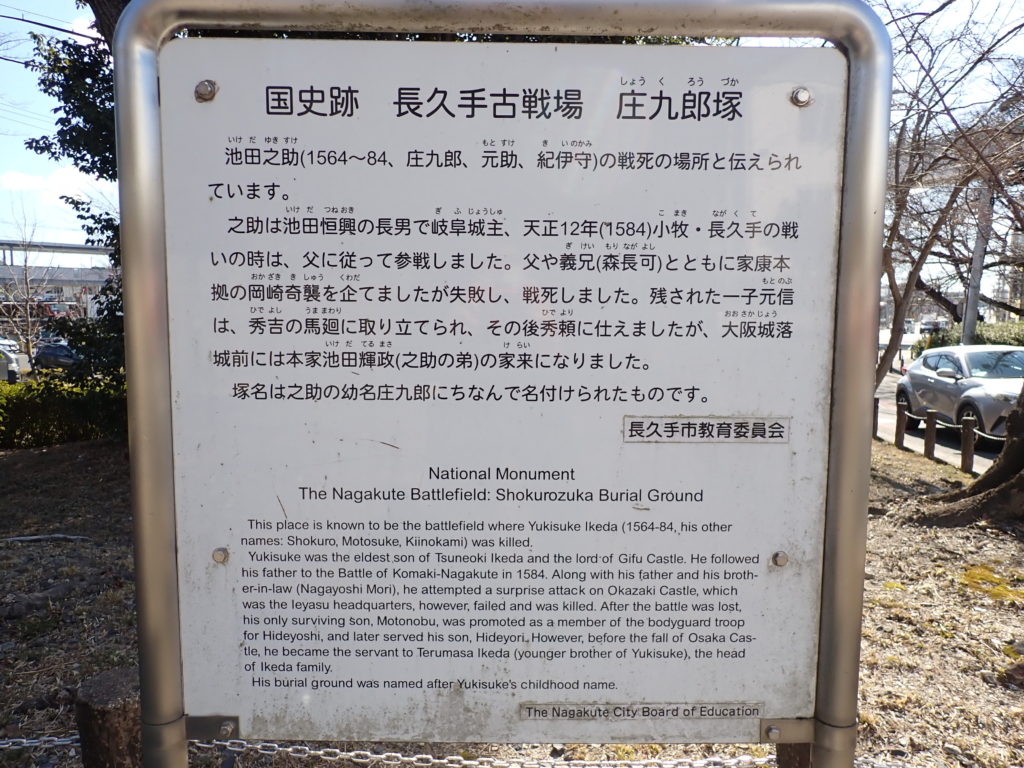

続いては庄九郎塚です。池田恒興の長男、池田元助の戦死地の石碑です。安藤直次に打ち取られました。

庄九郎とは元助の幼名でありゃ~すぞ

左の石碑には池田紀伊守之助戦死場と、正面の石碑に刃は紀伊守池田公戦死処と記されています。

紀伊守とは武家官位の事です。

ではここからは長久手古戦場の周辺の史跡を周っていきます!

長久手市郷土資料室では無料でレンタサイクルをすることができます。しかも電動アシスト付き自転車なので、坂道が多い長久手市でもグングンすすめちゃうのです!

※利用時間は9:30~16:30です。

ではレッツサイクリング!

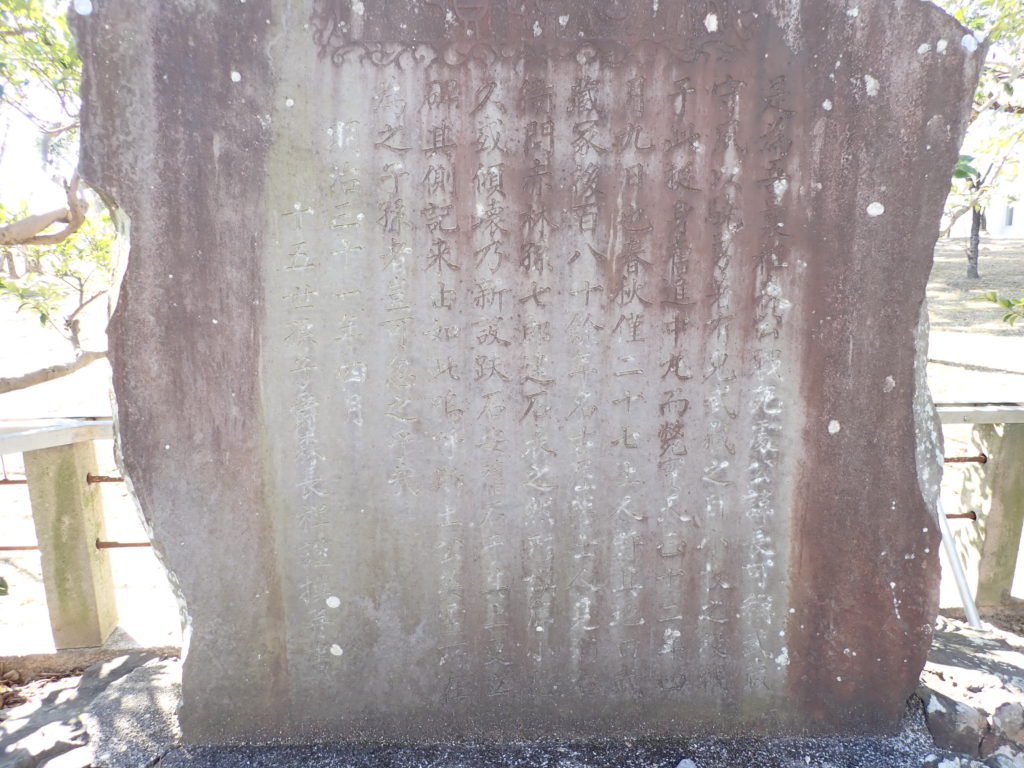

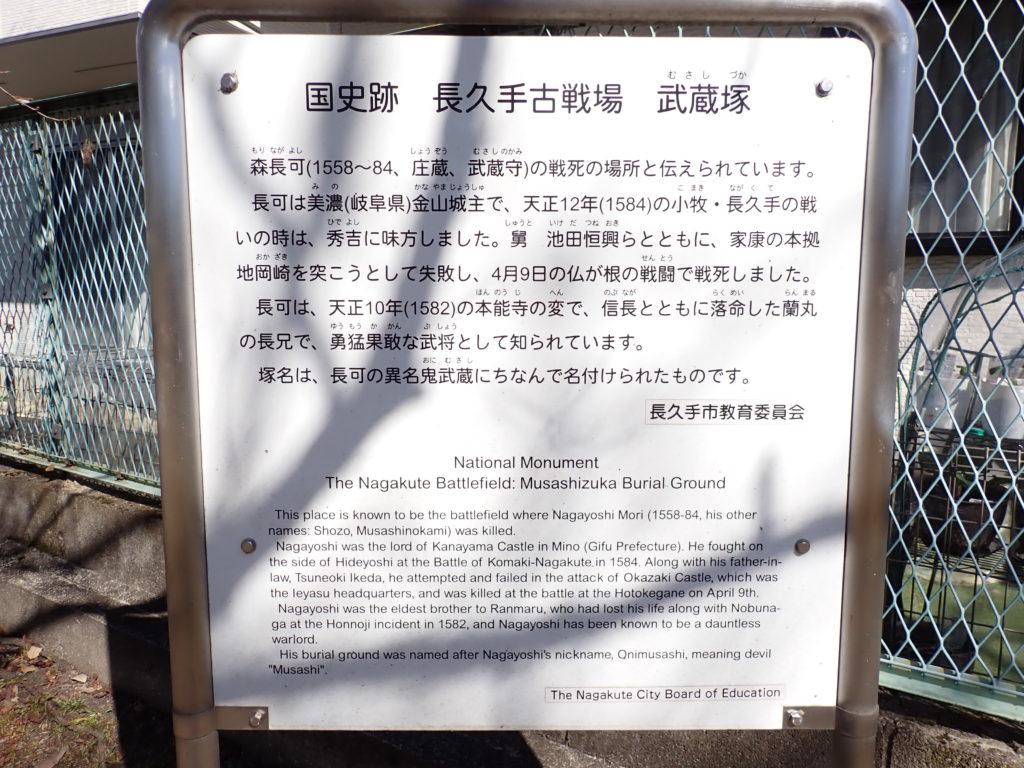

まず訪れたのは長久手市郷土資料室から自転車で約3分。武蔵塚に訪れました。

ここは森長可の戦死地とされています。官職名が武蔵守とされていたため、武蔵塚と言われています。

石碑には森武蔵守長一戦死場と記されています。

背面から撮影。

広場の片隅にポツンとあるので見逃してしまいそうです。

では次の場所へ向かいます!

自転車を漕いでいたら電柱に古戦場もなかと書かれていました。

とても気になりますね…!向かいます!

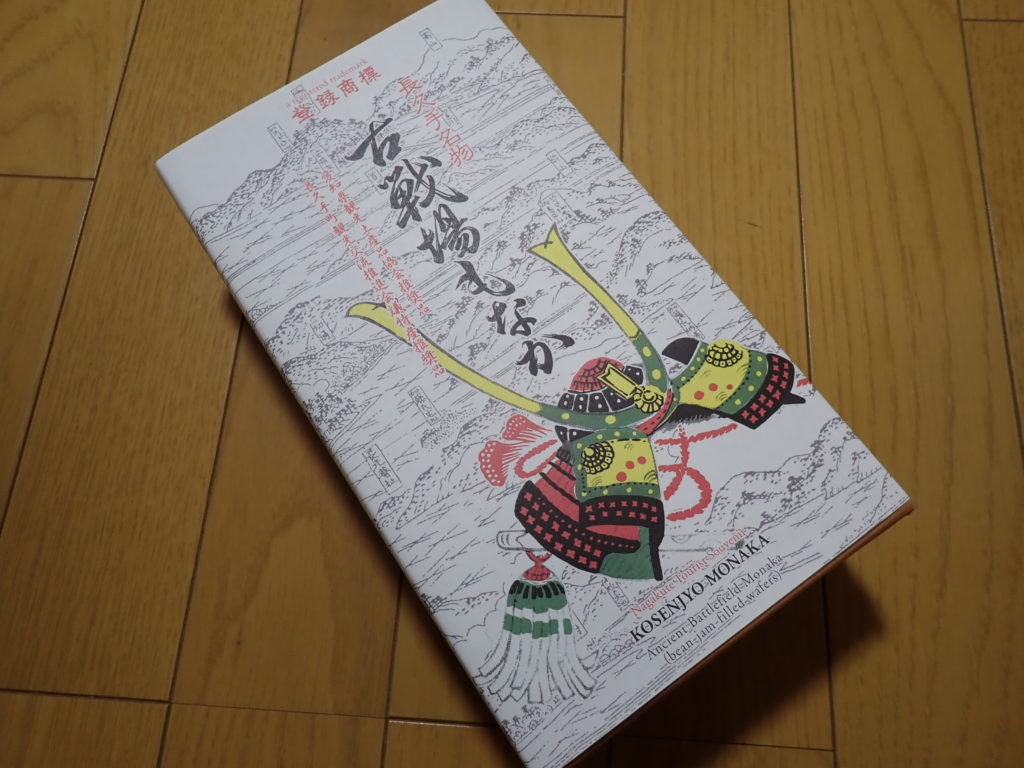

古戦場もなかを販売しているのは浅井屋製菓舗という長久手で60年以上も愛され続けている老舗になります。

古戦場もなかの他に合戦わらび餅なるものがあるそうです。どちらも欲しいですね!

顔はめパネルで写真を撮りたかったのですが、1人だったので挫折!w

っということで購入。写真は帰宅後に撮影したものになります。

古戦場もなかはつぶあん、ゆずあんの2種類が使われたもなかになっています。

長久手名物 古戦場と書かれています。

もなかを自転車のカゴに入れ各地を回ったので、もなかがちょっと崩れてしまいました(;^ω^)

続いて合戦わらび餅。わらび餅は黒糖味と抹茶味の2種類が入っているのでお得です。

器が蓋のできるカップ状になっているため、きなこをまぶして蓋をしてシェイクすることができます。

そのため、よく混ざります。味は黒糖味も抹茶味もきなことの相性がよく、とても美味しかったです。わらび餅の食感も好きな感じでした。

【アクセス】 愛知県長久手市下権田4-1

【営業時間】 平日9:00~19:00 日曜9:00~18:00

【定休日】 水曜日(祝日の場合は営業) 臨時休業あり

【電話番号】 0561-62-0808

【駐車場】 あり(普通車7台ほど?)

【アクセス】 N-バス 中央線、東部線”平子”下車すぐ

長久手イオンから徒歩5分ほどでいけます

さて!気を取り直して史跡散策を続けていきます!

では次の場所へ!

続いて訪れたのは教圓寺です。

徳川家康が色金山から御旗山に移る時に戦勝祈願をしたと伝えられています。

色金山と御旗山は後ほど向かいまずぞ!

では次の場所へ!

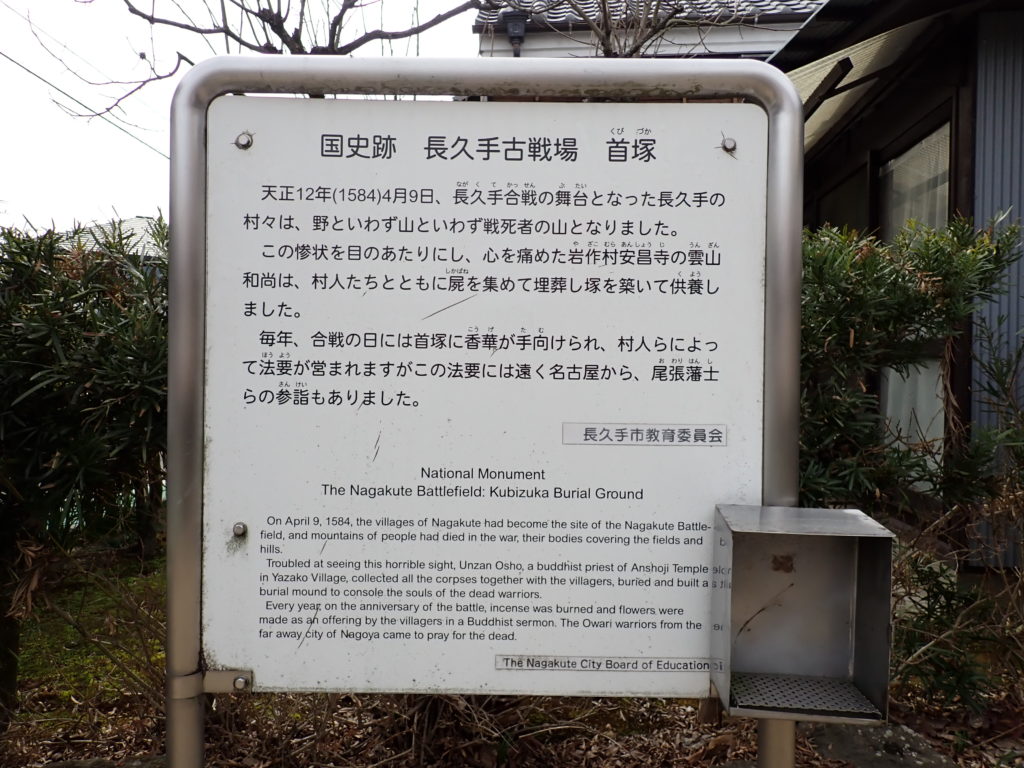

次に、教圓寺のすぐ近くにある首塚にやってまいりました。

次に向かう安昌寺の雲山和尚が戦死者の屍を集めて塚を築いて手厚く葬った跡とされています。

首塚と書かれてますね。

背面から。

では次の場所へ!

次に訪れたのは先ほどの首塚を作った雲山和尚のお寺、安昌寺です。

後年、尾張藩主をはじめ、多くの藩士が訪れ合戦にまつわる各種の書付を残しました。

写真はありませんが鐘楼は長久手市内でもっとも古い木造建築物になります。

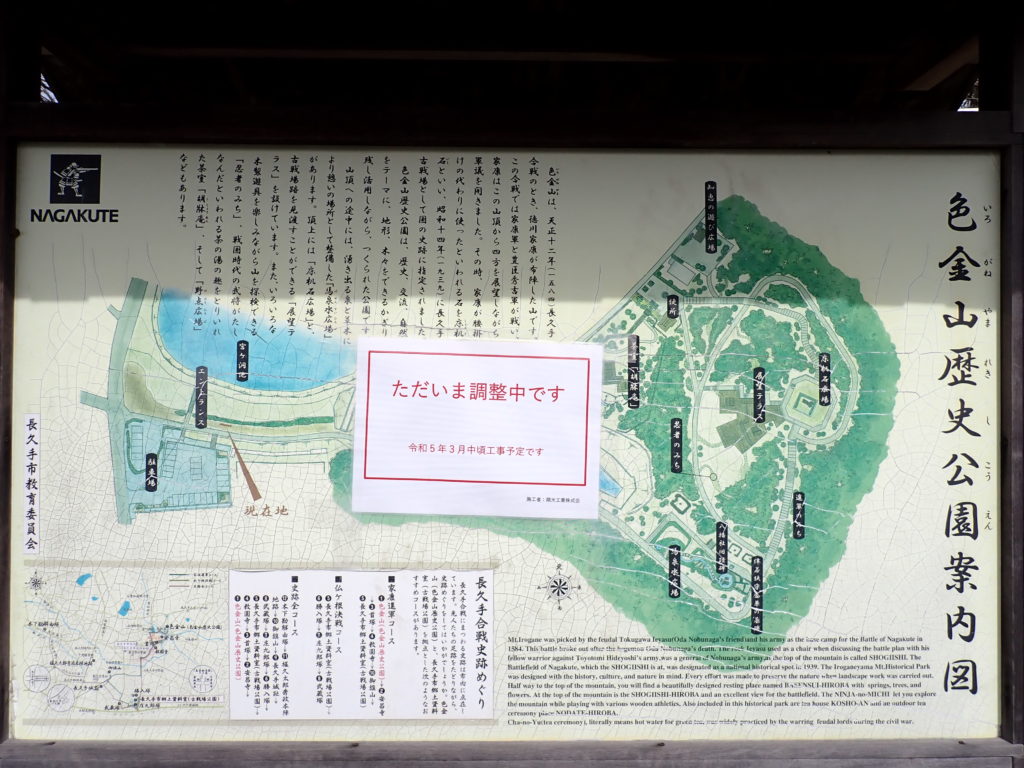

続いて安昌寺のすぐ裏にある色金山へ向かいます!

山と言っても頂上までは15分もあれば登れるので初心者の方でも安心じゃぞ

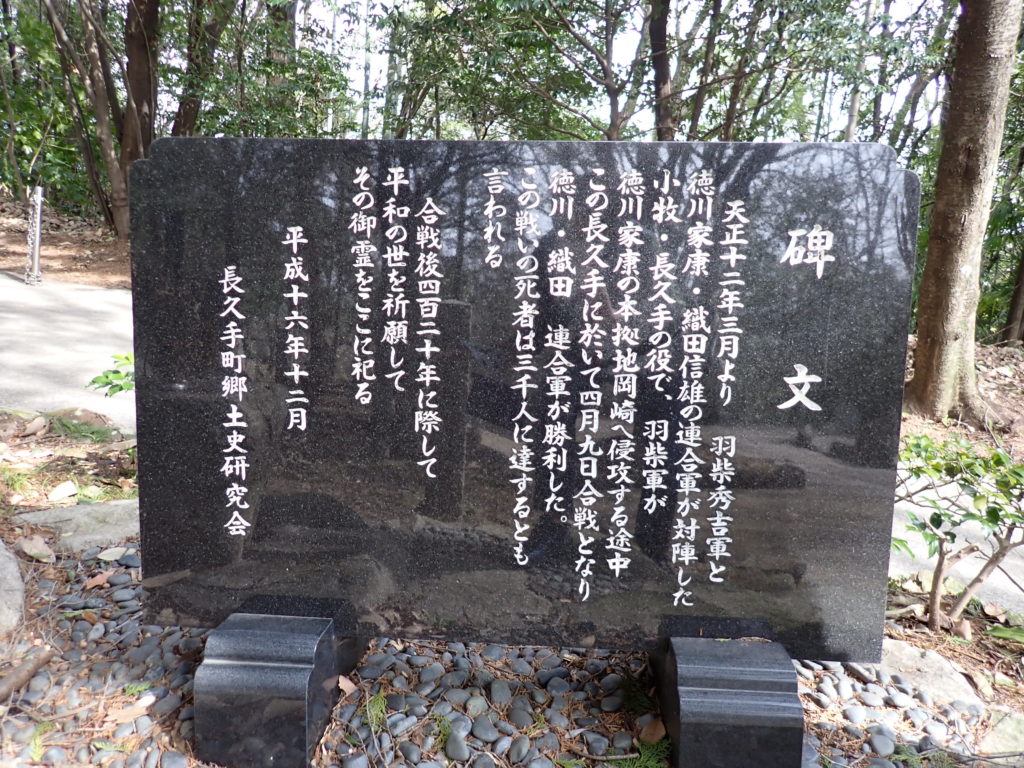

小牧・長久手の戦いで徳川家康が陣を張り、軍議を開いた場所と言われています。現在では金色山歴史公園として整備されています。

公園といっても子供が遊んだりするものというよりか、史跡を感じられる場所になっておるぞ

床机石観音道。安昌寺の住職がこの地に石仏を33体を移した散歩道になっています。

道の左右に石仏があるのがわかります。

場泉水広場。家康軍が軍馬に水を飲ませた泉がこの場所にあった事から場泉水広場となっています。

長久手合戦慰霊碑。

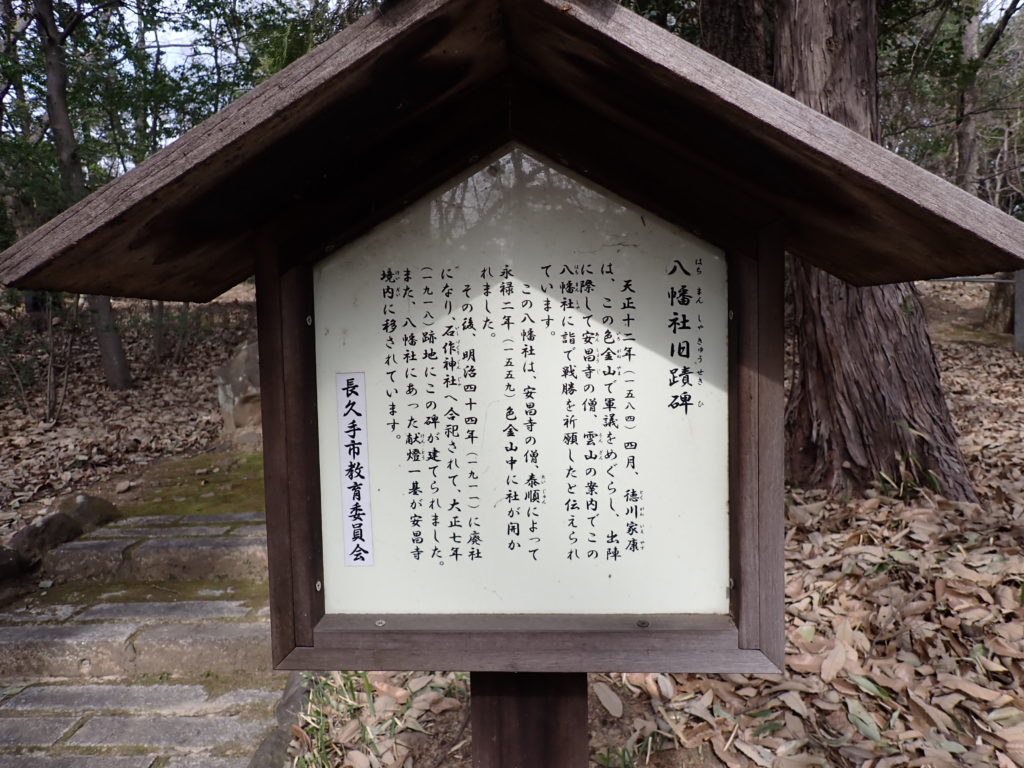

八幡社旧蹟碑。徳川家康がこの地にあった八幡社で戦勝祈願をしたと言われています。

この八幡社でも戦勝祈願をし、教圓寺でも戦勝祈願をしたのじゃよ。相手は秀吉公の大軍なので勝てるかどうか最後まで本当にわからなかったからの。

これは何の石碑でしょうか。わかりませんでした。

徳川軍の武将、伴若狭守盛兼の墓碑です。近江(現在の滋賀県)出身で織田信長に臣従していたが、その後は家康の家臣となったそうです。謎の多い武将です。

長久手合戦四百年記念の石碑。昭和60年(1985年)に建てられた石碑です。昭和60年には最初に訪問した長久手市郷土資料室もオープンしているので、長久手市(当時は長久手町)は盛り上がっていたのでしょう。

いよいよ色金山の頂上である。

色金山の頂上には徳川家康が実際に腰掛けたと言われている床机石があります。

石の大きさは結構大きく、大人が余裕で腰掛けることのできる大きさです。

背面から。

天下統一に一番近い男の羽柴秀吉を相手に徳川家康と家臣たちはここで何を思ったのでしょうか。

ちょっと遠めに。筆者も一家臣となったつもりで少し離れた場所から家康を拝むイメージで(*’ω’*)

頂上には展望テラスがあるのでそちらの方に行ってみます。

櫓のような建造物もあります。

展望テラスからは南西の街並みがよく見えます。

南西の方角はまさに長久手古戦場公園の方角です。

展望テラスを下から。

展望テラスの下には夢童由里子さん作のレリーフがあるので見に行きましょう!

このレリーフは展望テラスの下にあるので見逃しやすいですが、なかなかの大きさがあり迫力があるので見ていただきたいですね。

では下山します。

帰りは、行きの道とは違う野点広場のルートから帰りました。

野点広場には茶室があって休憩する事ができます。ここまで結構な距離を自転車で移動し、山も登ってヘトヘトなので休憩させていただいます。

色金山茶室は、織田信長の弟、織田長益(有楽斎)が建てた如庵という茶室を模した胡牀庵の他、立礼席や2つの和室があります。

おいしいお茶とお菓子をいただいて体力回復!

【営業時間】 9:30~16:00 茶室の入場は15:30まで

【休業日】 月曜日 月曜日が祝日の場合は翌平日、年末年始(12月28日~1月4日)

【お問い合わせ】 0561-61-3131

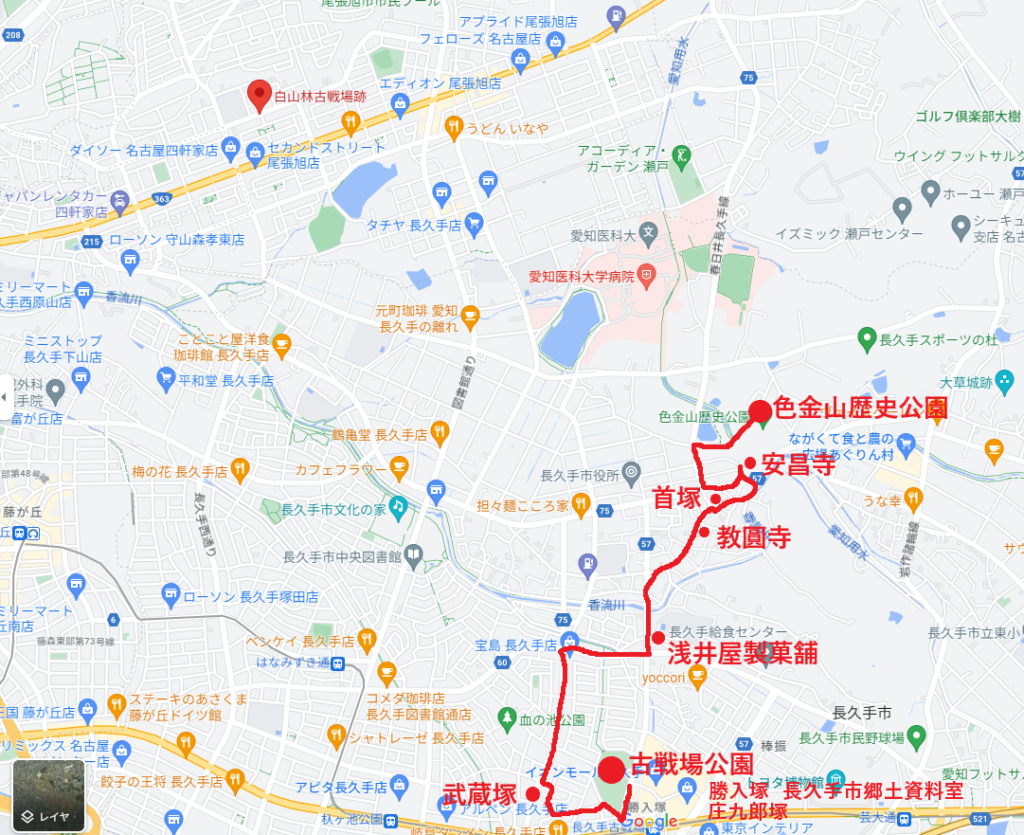

今回、散策したルート。後半も前半並みにボリュームありますw

っという感じで長久手古戦場の史跡巡り、前半終了となります!

次回の更新もお楽しみに!!

コメント