こんちゃっす!前回は北政所が眠る高台寺へ行きました。

今回は同じ京都府にある二条城へ向かいました。

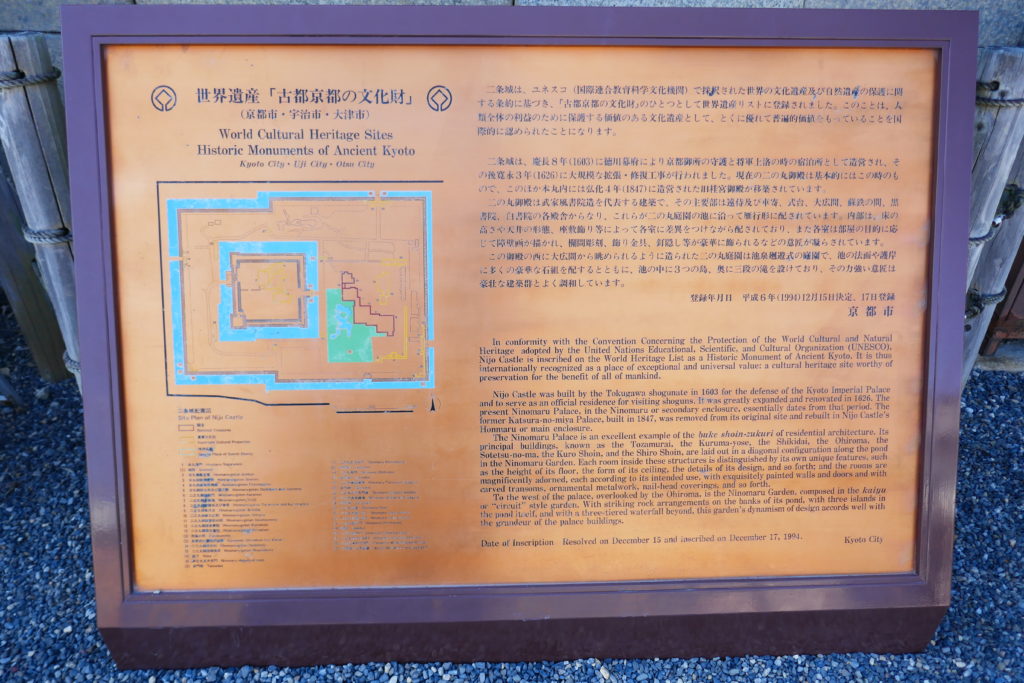

正式名称は元離宮二条城。江戸時代の1601年に築城された平城で名前の通り離宮の役割を担った城。二条城には足利氏、織田氏、豊臣氏、徳川氏のものがあるが現存するのは徳川氏の城になっています。

江戸時代の始まりである徳川家康の将軍宣下や徳川慶喜の大政奉還、大正天皇の饗宴が行われた場所であり、徳川幕府の始まりと終わりを見届けた、そういった場所になっている。

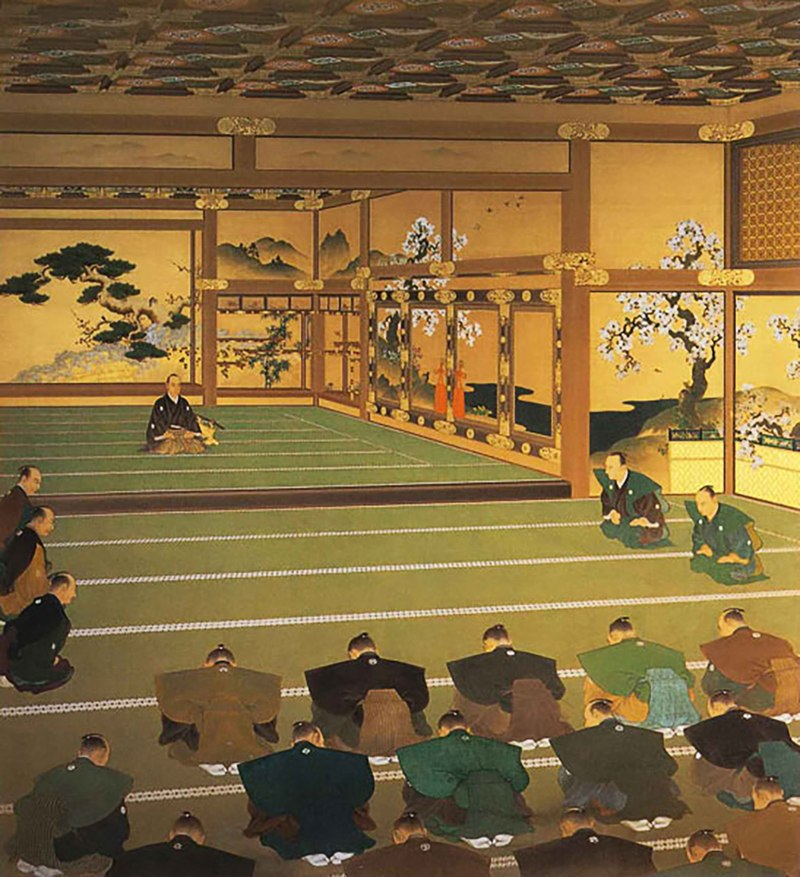

教科書でこの絵画を見たことがある人も多いのではないのでしょうか。この大政奉還が行われた場所がまさにこの二条城になります。

…と言いたいところですが、実際この絵画は二条城ではあるものの黒書院で大政奉還の前日に徳川慶喜が幕府役人や名門大名に大政奉還の伝達を行う様子が描かれており、大政奉還の様子ではありません。勘違いされがちですね。

城内全体が国の史跡にしていされ、二の丸御殿が国宝となっています。

もっと簡単に言えば皇室の別荘の役割があり、江戸幕府の始まりと終わりの場所、そして大正時代の始まりの場所という事であります。

【住所】 京都市中京区二条通堀川西入二条城町541

【休業日】 12月29日~31日 毎年1月・7月・8月・12月の毎週火曜日

(後で出てくる二の丸御殿の拝観休止日と微妙に違うので注意!)

【入城時間】 8:45~16:00 閉城17:00

【入城料】 一般1300円 中高生400円 小学生300円 一般のみ30名以上で1100円

【電話番号】 075-841-0096

【駐車場】 あり

【アクセス】 公式サイトに詳しく書かれているのでそちらをご覧ください。

【公式サイト】

時間の関係ですべての場所を周る事はできませんでしたが、多くの写真を撮影したので紹介させていただきます。

二条城公式サイトのガイドマップの画像を引用させていただいています。

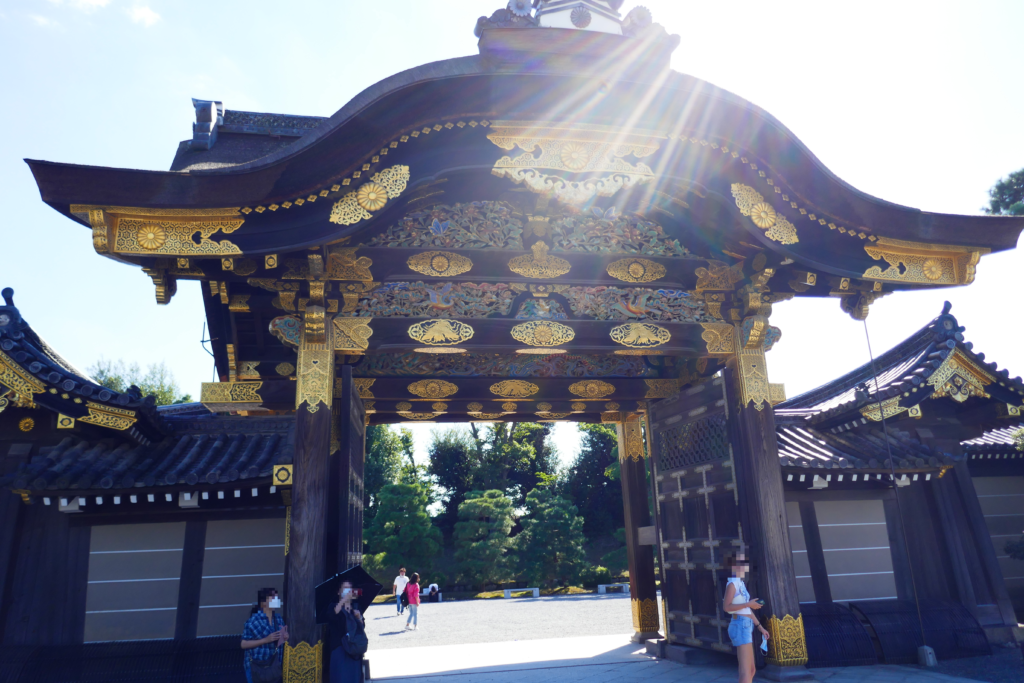

東大手門から入っていきたいと思います!

寛文2年(1662年)に建立された二条城の正門。重要文化財になっています。

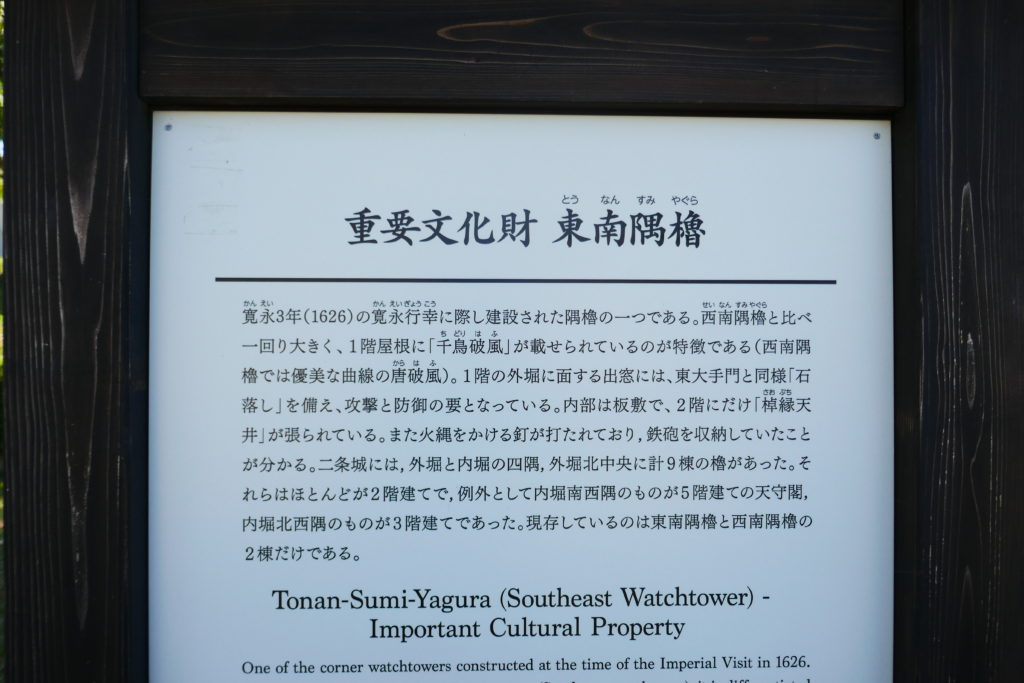

東大手門から入って左に曲がるとすぐに櫓があります。東南隅櫓という名称で慶長7年から8年(1602年~1603年)に造られ寛永2年~3年(1625年~1626年)に改修されました。二重二階になっています。

重要文化財に登録されています。

二条城は外堀に4つの隅に造られましたが天明8年(1788年)の天明の大火で東北隅櫓と西北隅櫓が消失してしまいました。

東南隅櫓のすぐ近くには二条城の見所である唐門があります。二の丸御殿への入り口となっています。

こちらも重要文化財です。寛永3年(1626年)に造られました。

唐門の装飾彫刻には唐獅子や龍、虎、鶴、蝶などがいます。

松竹梅に鶴は長寿を意味し、唐獅子は聖域を守護すると言われています。

個人的には龍虎が対峙している部分がかっこいいと思いました。

二の丸御殿(北から)みた唐門。こちら側も美麗です。

その先には国宝・二の丸御殿がります。

二の丸御殿内。ここで徳川幕府が始まり、徳川幕府が終わりました。

御殿内は撮影禁止なので写真はありません。寛永3年(1626)年に完成したものがそのまま残っており、国内の城郭にある御殿では唯一無二の存在で国宝に指定されています。

【拝観料】 一般1300円

【拝観時間】 8時45分~午後4時

【観覧休止日】 毎年1月・7月・8月・12月の毎週火曜日、12月26日~28日,1月1日~3日

※当該日が休日の場合は観覧いただけますが、その翌日に二の丸御殿を観覧

休止します。

二条城の入場料と別で料金がかかってしまいますが国宝の保護のためにお金がかかると思うので、仕方ないでしょう!

大政奉還が実際に行われたのがこの二の丸御殿なのじゃよ

大政奉還が行われた二条城大広間には大政奉還のようすが人形を使ったジオラマで再現されており、当時の雰囲気を味わう事ができるようになっていました。

では本丸櫓門を越えて本丸へ入っていきます。

ただの小さな門に見えますが、寛永3年(1626年)に三代目将軍の徳川家光が造営した本丸内に唯一現存する江戸時代の建物で重要文化財に登録されています。

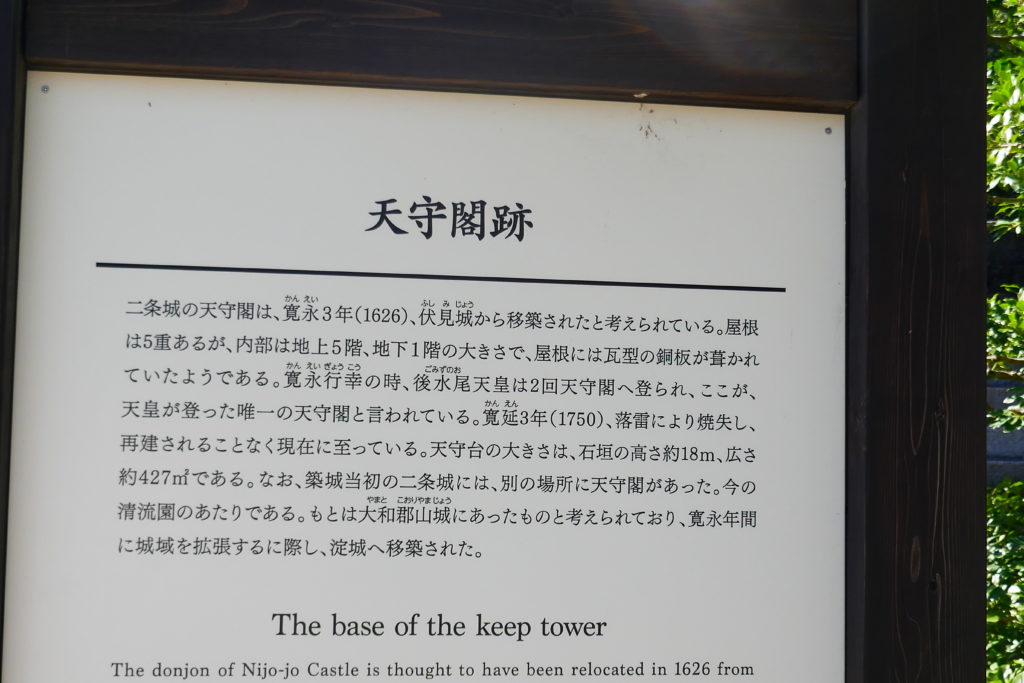

本丸内には天守台が残っています。天守閣は寛延3年(1750年)に落雷で焼失してしまいました。

実際に天守台に登ってみる事ができます。

天守台から京都の町が見渡せま…せん!草木が生い茂っていてあまり見渡せませんでした。

天守閣が残っていれば京都の街並みが一望できたことでしょう。水堀の大きさが際立ちますね。

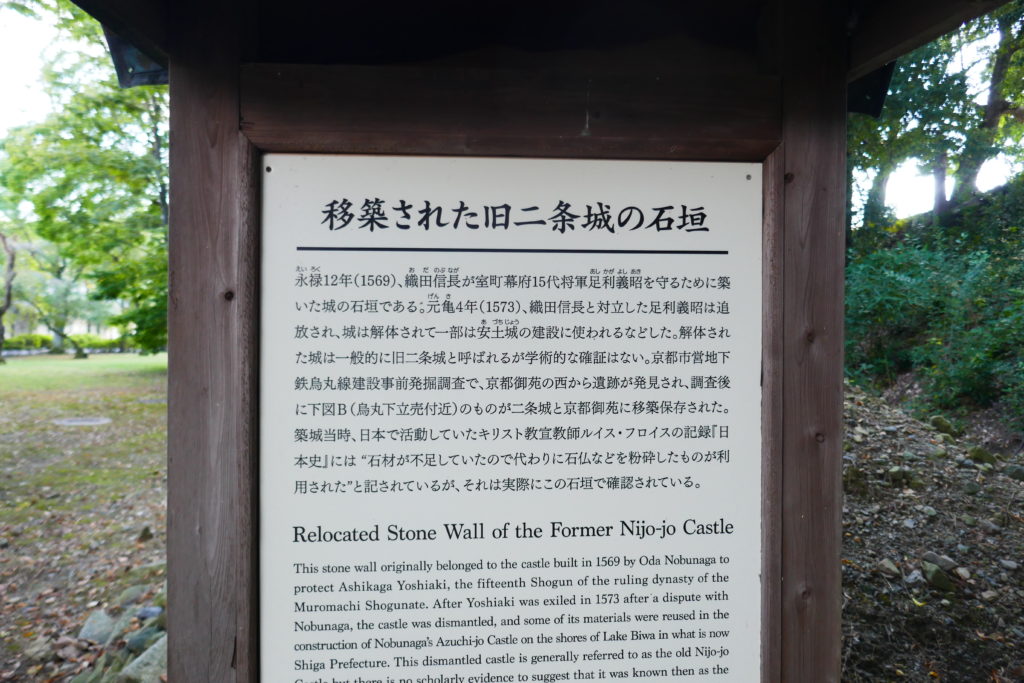

続きまして、休憩場の近くにある旧二条城石垣を見に行きます!

旧二条城とワシ、織田信長が将軍の足利義昭の居城として築城した城の事をいうのだ。

こんな感じで無造作に近いような形で置かれています。小さめの石が多い印象ですね。

旧二条城は今の二条城の場所とは少し違い、京都御所の西側にありました。

では次に進みます。

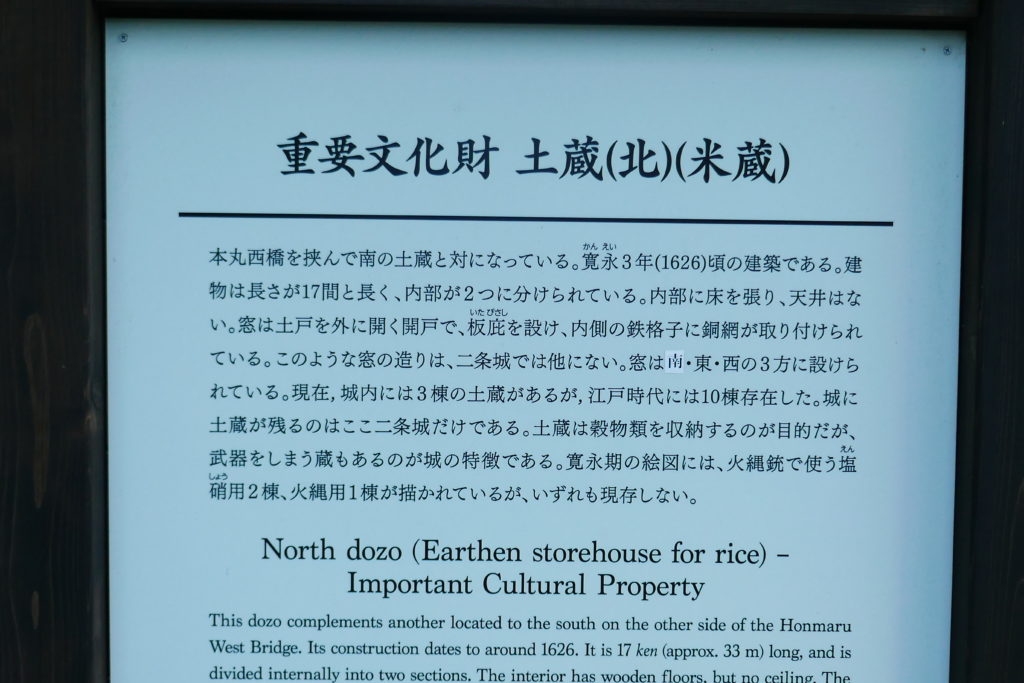

建物が長くて写真に納まりきっていませんが、土蔵(北)(米倉)があります。重要文化財。

説明書きにある通り、土蔵とは本来は穀物類を収納する目的ですが武器をしまう蔵があるのが城の特徴みたいです。二条城内に土蔵が10棟もあったそうですが現存するのは3棟のみとなっています。

壁が剥がれ落ちている部分があったり、歴史を感じる建造物になっています。

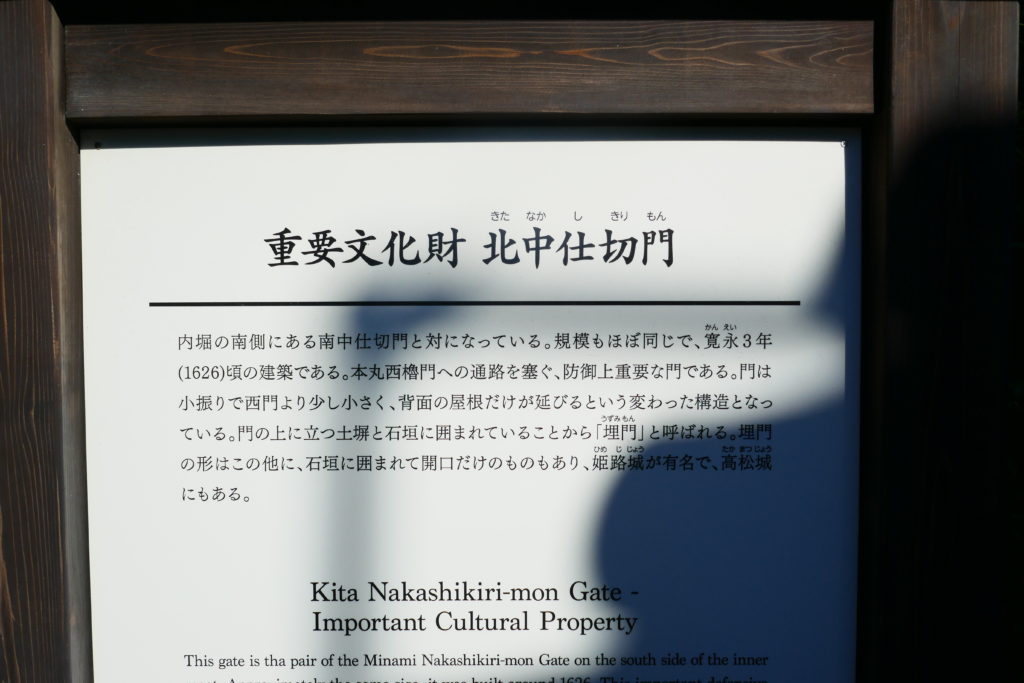

本丸の真北にあたる位置にあるのが、北中仕切門です。

寛永3年(1626年)頃の建築物で二の丸御殿や本丸櫓門と同じ時期に建てられたものです。重要文化財。

北中仕切門の先を進むと左手に見えてくるのが

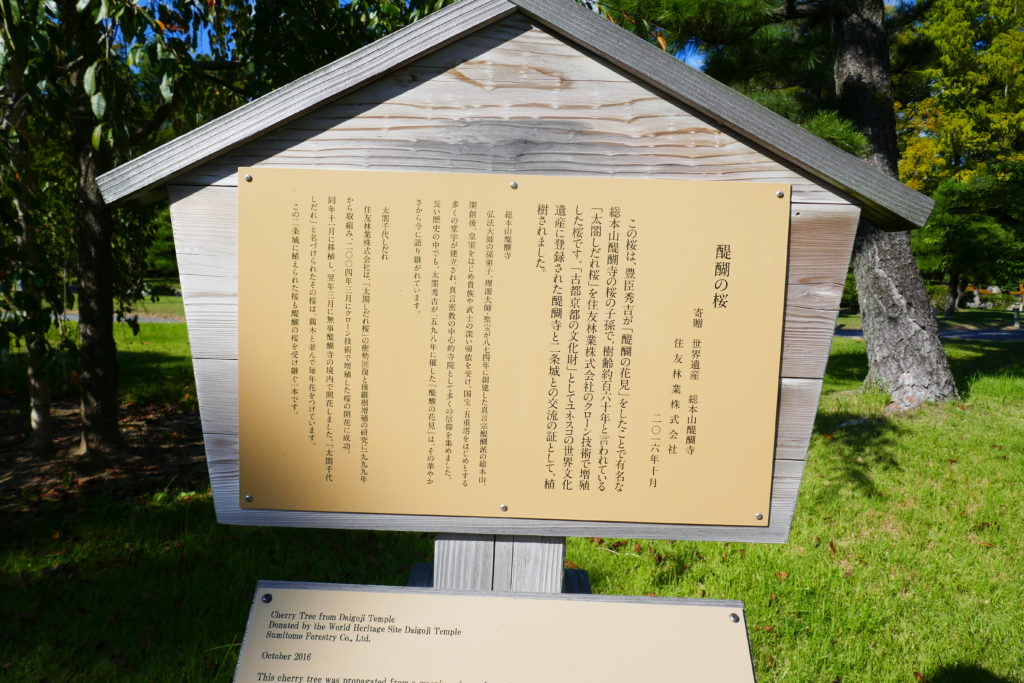

醍醐の桜です。

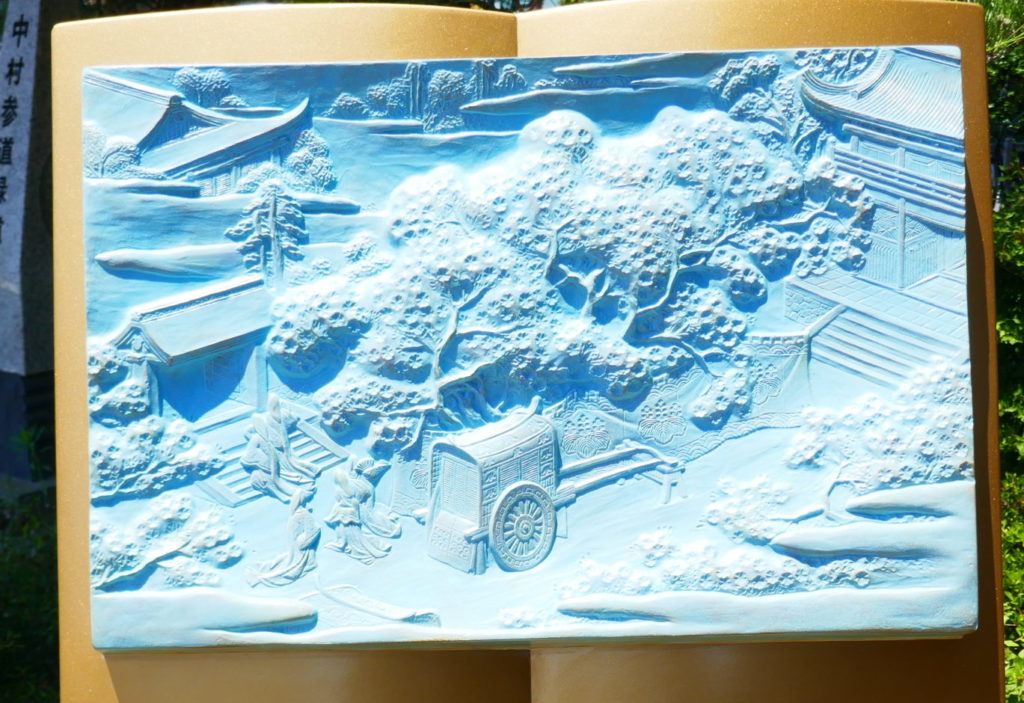

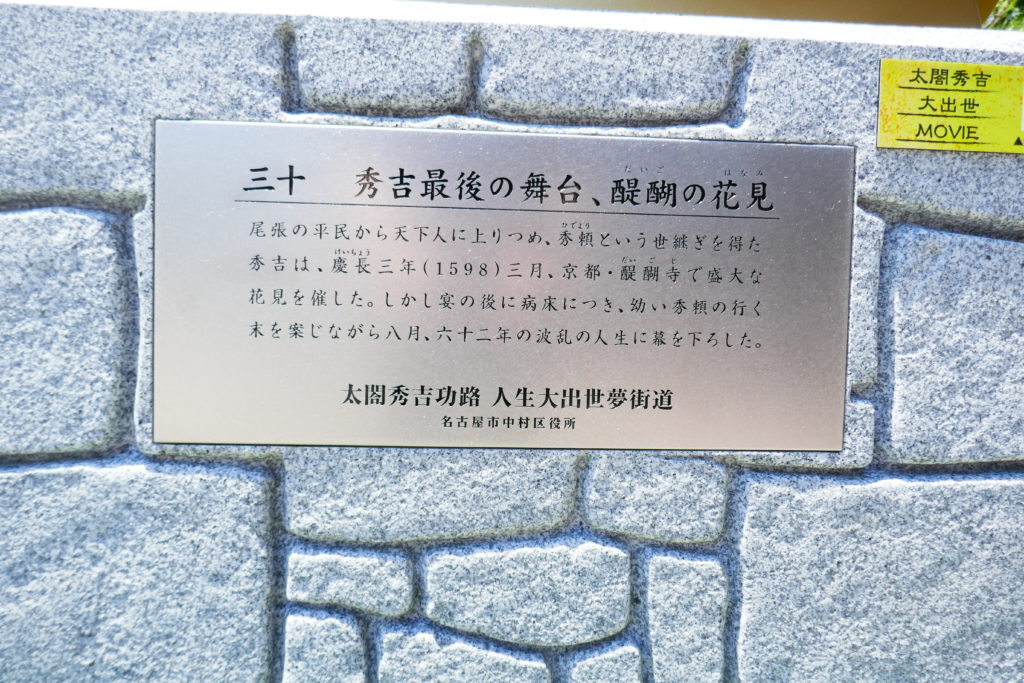

慶長3年(1598年)に豊臣秀吉や豊臣秀頼・北政所・淀殿の近親者訳1300人で行われた盛大な花見の時の枝垂桜の子孫が二条城にあります。二条城と同じく世界遺産に登録された醍醐寺との交流の証として植樹されました。

醍醐の花見の様子は太閤秀吉路のオブジェクトに記されていましたね。

こんな感じで二条城を周りました。他にも二条城障壁画展示収蔵館などもありましたが、中に入る事はできませんでした。

他にも西南隅櫓(重要文化財)など見所があるので是非見ていただきたいです!

徳川幕府の始まりと終わりの地、国宝二条城。国宝の他にも重要文化財が数多くあり江戸時代初期や徳川幕府の威信を感じられる場所に訪れてみてはいかがでしょうか!

っという感じで今回は以上です!次回の更新もお楽しみに!

別名 旧二条離宮・恩賜元離宮二条城

城郭構成 輪郭式平城

天守構造 複合式望楼型5重5階(1603年移築)(非現存)

複合式層塔型5重5階(1628年移築)(非現存)

築城主 徳川家康

築城年 1601年(慶長6年)

主な城主 徳川氏(江戸期)

皇室(明治17年ー昭和14年)

廃城年 1873年(明治6年)

遺構 二の丸御殿(国宝)・二の丸庭園・本丸御殿(旧桂宮邸)・本丸庭園・石垣等

指定文化財 国宝(二の丸御殿6棟)

国の重要文化財(建造物22棟、二の丸御殿障壁画1016面)

特別名勝(二の丸庭園)

世界遺産(古都京都の文化財)

国史跡(城内敷地全体)

再建造物 なし

コメント